高华:严重贫富差距容易使人缅怀毛时代

高华:毛在官方叙述里是伟大的、平等的、光辉的。顺着这个口径说话是安全的,于是一些左派网站,打着毛的旗号批评当下,美化“文革”,美化江青,这在几年前还是难以想象的,这就完全公开为“文革”叫好了,所以这是一个强大的社会市场。中国社会存在着严重的贫富差距,人们很容易把毛时代拿来作参照,来表达他们对现状的不满,实际上毛是一个非常复杂的人,随着中国问题的基本解决和史料的进一步公开,大家对他的认识也会越来越清楚。

高华:我觉得谍战片有些反讽。第一,中共地下工作者潜伏到国民党内,导致国民党失败、共产党胜利,这是事实,我父亲以前就从事这种工作。第二,凡是这些谍战片里的英雄,新中国成立后绝大多数蒙受冤屈,几乎没有一个有好下场。在我们的革命叙事当中,地下党从来都是附属的、边缘的。

——————————————————————

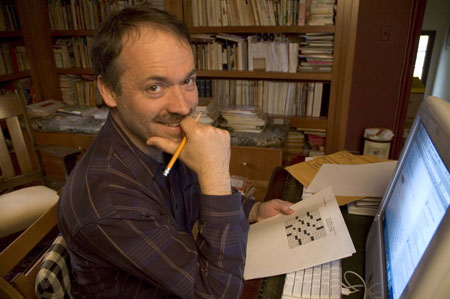

一本《红太阳是怎样升起的》,让这位年轻的体制内历史系教授扬名海内外,重病让他从风云叱咤中急流勇退。他强调“多讲事实,少评论”,如同一个冷静的旁观者。经过历史,叙述历史,却不参与历史。

旁观者高华

连绵不绝的小雨终于停下来,乍暖还寒的南京,气温陡然下降。下午3点15分,每天极其规律的两个小时午休结束,高华起身下床。

今年57岁的他还没有从南京大学历史系教授的岗位上退休,但因为重病在身,四年来他很少出现在校园里了。平常的这个时候,偶有他带的硕士、博士研究生到家里来听课。当天因为采访而取消了。

从进入南京大学历史系读书至今30余年里,高华不断有重磅文章见诸报端,而2000年完成写作的《红太阳是怎样升起的—延安整风运动的来龙去脉》,更是奠定了他在史学领域的学术地位。

世事难料的是,原本处于事业上升期的高华,在2007年遭遇重大人生转折,这年春天,他被查出重病,治病养病代替治学,成了生活的重中之重。

当天高华气色较好,虽然三个小时的访谈休息了三回。他周到谦和,但说话非常克制严谨,对时局时事的评论,更是字斟句酌,言之有据。每当一句话一个数字拿不准时,他便直接去书房查阅资料。

这一如他强调的治学态度:多讲事实,少评论。《红太阳》这本书便是在这样的规则下写成的—叙述历史,而非评论历史。平静的书斋生活他过了许多年,除了治学,从不介入任何社会运动,“语不惊人死不休”式的表达在他这里很难见到。

经过历史,叙述历史,却不参与历史。他像一个历史的旁观者。但是,谨慎的高华说自己更乐意做“观察者”,旁观者的姿态里疑似的“犬儒”是他不能接受的,历史学家应当推进历史进步。

锐意治史

虽然身在病榻,但慕名前来探访者并不少。几个月前,清华大学副教授刘瑜带着许知远等几个媒体人专程来南京拜访高华。据同行的一位叫刘晋锋的媒体人后来发表在《南方都市报》上的一篇文章记载,去之前刘瑜与高华并非旧识,只是因为读过他的书,非常喜欢,并且觉得“那位教授的价值被严重低估了,她想让病中的他知道,其实有很多人理解并敬重他。”见面只有半个小时,谈论的话题围绕各自对历史与现实的认知来展开。

聊到这点,高华流露出开心。这些来自海内外的嘘寒问暖,让他有了心气相通的温暖。但是因为病情不稳定,现在每次这样见人后,都要休息三五天,才能安排下一轮见面。

研究近现代史的高华,价值到底有多高?好友张鸣在一篇名为《高华:一杆老烟枪》的文章里这样说:“高华的学问,不劳我说,普天之下,居然有人为了能带他一本书回来,跟海关打官司,弄得惊天动地,绝对天下独一份。”

自从写了《红太阳》一书后,高华常常会被问这样的问题:作为一个在中国的大学体制内的史学研究者,独立的思想以及鲜见的史料,有无特殊来源渠道?

对于这样一个问题的回答,回顾治学30余年的历程,恰恰也是高华自身思想由启蒙到升华并最终结出果实的过程。

高华的第一次思想启蒙,发生在1971年。这一年,他从南京图书馆借到了一本书—孟德斯鸠的《论法的精神》。

孟德斯鸠认为,专制政体下的教育,是要降低人的心智,专制统治最核心的精神,是惩罚和服从。这些观点,高华记了几十年,在初读时更是深受震动,让他在思想上顿时有了豁然开朗之感。在上世纪70年代近于“暗无天日”的氛围里,他仿佛一下子觉醒了,“但是,这一切都不能和别人说。”

“只要不太笨,看完这本书,再看看眼前发生的事,马上就会有感觉,噢,原来是这样啊。”

在孟氏思想启蒙下,当“评法批儒”运动如火如荼开展时,主流宣传工具对法家思想的大肆鼓吹,让高华对这个运动的性质立刻有了清晰的判断。此时的《商君书》、《韩非子》已散布民间。“两书推崇弱民,这里的弱,非四肢之弱,是思想之弱,除了会劳动,思想要简单。”

对于过去的那段历史,一句话引来杀身之祸,高华目睹过并感同身受,“文革”中江苏省“一打三反运动”掀起的红色恐怖风暴,尤其是大规模枪毙人,现在想来,他都心有余悸。

新中国成立后,父亲的右派身份,使得高华和他的弟弟妹妹饱受歧视。1963年,正是因他的这一“黑五类子女”身份,被南京外语学校拒之门外。

“文革”后期南京出现的“向阳院”制度,让高华对“告密”的肆无忌惮有了直观感受。随着张春桥提出“要把无产阶级文化大革命落实到社会生活的每一个环节”,高华一家居住的院子里,小脚老太太们活动更为频繁了,她们每天在他家门口东张西望,盯着他家来了什么人,然后去告密。

运动一个接着一个。

高华至今还留有一份《讨瞿战报》。

瞿秋白的《饿乡纪程》、《赤都心史》两部作品,高华在1968年就读过,瞿也是他非常喜欢的作家之一,但令他纳闷的是,瞿怎么突然间就成了个大叛徒?而且一会儿说贺龙是反革命头子,一会又说平反了,这一切到底是怎么回事?

疑团越滚越大,真相到底是什么。几十年后,后代到底要怎么看这段历史?带着这些疑问,恢复高考后的1978年,当其他同学热衷于经济、法律等“有前途”的专业时,在第一志愿里,高华填报了南京大学历史系。

年轻时的这些经历,在高华看来是治学必备。“对人生有多少理解,就有可能对历史有多少理解”,高华非常认同法国年鉴学派的观点,中国前辈学者何兆武先生也曾经说过类似的话,“历史学乃是一种理解,而决不是以寻章摘句为尽其能事的。”

[导读]中国存在严重贫富差距,人们很容易把毛时代拿作参照。

十年一剑

高华至今还记得在大学课堂上,老师讲司马迁《报任安书》时,自己的激动心情,而范文澜先生对史学后进的谆谆教诲—“板梁甘坐十年冷,文章不写一字空”,以及陈寅恪先生“大处着眼,小处着手”和“滴水观沧海”等观点,他都十分认同并奉为座右铭。

1979年,入学未久的高华,读到了周扬的一篇文章,《三次伟大的思想解放运动》。文中,周扬将延安整风运动与五四运动、70年代末的思想解放运动相提并论,且冠之以“伟大”。

延安整风运动到底是怎样的一个运动,高华顿时有了浓厚兴致。也就在这个时候,他冒出了跳出官学窠臼,并就此写出一本真实史书的大胆想法。

经过十余年的资料搜集和反复思考,高华对延安整风运动研究的轮廓,也越来越清晰了起来。而真正动笔,却源自苏联解体的消息。

1991年8月19日,家中的旧收音机里,传出了莫斯科广播电台的紧急通告。“苏联处在危险中”,“紧急委员会告苏联人民书”,“戈尔巴乔夫改革进入死胡同”,这样的内容一遍遍地播放。

“当时我就觉得,时机到了,应该写了。”

在收音机里爱国歌曲的伴随下,一切准备就绪的高华,摊开大幅稿纸,郑重开始了《红太阳》的写作。

两个家庭合住的那套房子,空间狭窄,条件很差,四面透风。 白天在房间写作;晚上,家人要休息,因为吸烟甚烈,高华把桌子挪到了厨房。厨房的地上铺满了资料,所有他能找到的素材,都准备在手边,每一章,每一节如何写,白天先构思好。也就是在这个时候,高华成了张鸣笔下的那杆“大烟枪”。

“这是出于个人兴趣的一项独立写作”,对于这样一本因为将毛泽东作为研究对象而备受关注的书,高华说,他是在充分自由的情况下写作的。为做到不受牵绊,他从没有向校方或者其他部门申请过任何资助。而且,在写之前,他甚至并没想过要出版。他只是觉得,人这一辈子,尤其在40岁之后,要做一两件自己认为有价值的事,而这件事在当时的他看来,意义足够大。

从准备到完成,十多年里,各种材料,除了图书馆的借阅,多数是高华从自己不多的工资里挤出钱来购买的。书写出来后,在很长时间里,手稿压在家中,而且因为从来就没有认为这本书能够在大陆出版,于是也就未觉得失望。最终香港中文大学出版社接手,也是在朋友的推荐下,抱着“试试看”的心情达成的。

“其实我一点都不着急,真的。”高华蜷缩着双腿,边喝茶边说。

关于延安整风,在整理史料时,高华发现,数十年来,意识形态解释学早已将这一运动搞得云环雾绕,面目不清。为此,他不但在大陆查阅了目前已开放的几乎所有档案资料,在香港和美国出差期间,他也搜集了尽可能多的素材,然后对这些材料进行归拢和甄别,反复研究体会,融会贯通。

治史要具史才、史学、史识,最重要的是秉笔直书,唐代史家刘知几的这一观点,高华颇为同意。

一切以求真求实为依归,遵循据事言理的治学方法,少评论,多叙述,这是高华写作《红太阳》一书时的基本原则。在他看来,最重要的是先把事实交代清楚,至于严谨的理论分析,虽然他也认为极其重要,但他担心书中过度解释会妨碍读者的判断。

1992年年底,高华完成了该书初稿的三分之二,接着他用很长时间做了补充研究,直到1999年春夏之交,才最终定稿。2000年,该书在香港出版发行,随即迎来史学界热议。

当初的手稿因为交与香港出版方校对,现已遗失。出版一年后,在香港卖得不算多,但内地的盗版却大量出现了。“别人说墙外开花墙内香,我倒谈不上因此痛苦,因为一开始就没想出版。到后来能在香港出版,我觉得也可以了,我对历史有个交代了。”

读书开悟

作为上世纪50年代生人,在滚滚历史潮流中,如果不是在人生的重要关口,抓住了几个难得的阅读机会,并由此启发了智慧,高华在学术上的路不会走得这么远。

一边倒茶,一边扶着客厅沙发的靠背直起身来,几乎满头银发的高华,当天兴致上佳,还没聊上几句,就建议带记者到各个房间转一圈儿,看看自己的藏书。

这些从上世纪70年代甚至更早时期收藏至今的书籍,以文史哲居多,大陆台湾香港版本都有,外文材料也占一小部分,有些著作是他十分推崇的,其中也包括了北岛、潘光哲、张鸣等友人学者的赠书。此时的他热情洋溢,如数家珍,明亮的镜片后看得到他眼神中的开心和骄傲。

上世纪70年代,对高华影响至深。虽然,他认为“那是个专制的、恐怖的10年。”说到这里,谨慎的他又停顿下来,给这个判断加了一连串修辞定语。

高华与夫人刘韶洪是中学同学,都出生在1954年的南京。1978年,考入南京大学时,高华24岁,在此前多年里,除了上学,也当过8年工人。

高华家附近正是南京九中,在当时是南京最好的中学之一。“文革”时,九中搬到郊区的八卦洲,九中图书馆关门,大量图书集中储藏在与高华家不远的一个仓库里。看管仓库的老先生姓姜,老先生允许高华带一个旅行包进入仓库,装满一包书出来,一周以后换另外的一包。

九中的藏书算不得高级,却比一般中学图书馆要丰富,王实味的《野百合花》、丁玲的《在医院中》等几个名篇,都是在这里馆藏的旧书报上读到的。鲁迅、郭沫若、茅盾、巴金、曹禺、叶圣陶、冰心、许地山的作品,在这时候有了不少接触。旧版的《鲁迅全集》对他的启发尤大。

在这一时期,他也开始涉猎俄国作家的优秀作品。在中国文学还崇尚高大全的时代,苏联文学虽然质量上参差不齐,但相对来讲,还是比较新鲜和富有人文色彩的。比如托尔斯泰、屠格涅夫、陀斯妥耶夫斯基等作家的作品,以及斯大林文学奖获得者的作品等。在那个风雨如晦的年代,高华如饥似渴地阅读到了大量文学作品和史学著作。现在回想起来,九中图书馆藏书是高华最重要的知识来源之一。

1971年,南京图书馆局部开放,当时还在南京纺织品公司下属一个单位上班的高华,利用介绍信办了一张集体借书证,这成为他另一个重要的阅读来源。《史记》、《通鉴选》、赵翼的《二十二史剳记》、《纲鉴易知录》、《古文观止》、李慈铭的《越缦堂日记》等一批历史学、古典文学著作,达尔文的《物种起源》以及赫胥黎的《天演论》都有了精读的可能。

一位在江苏省歌舞团负责资料管理的老师,进一步推动了高华在读书和思想上的进步。这是一个省级单位,可以买到各种内部刊物,通过这个老师,高华很容易读到了班达列夫《热的雪》、柯切托夫《你到底要什么》、《落角》等更多苏联文学作品。

70年代后期的南京内部书店也逐渐松动,一些销路不太好的书籍也可以卖给普通顾客了。高华买到《苏联国内资本主义复辟纪事》、《切·格瓦拉传》、《历史的见证》等书籍,并在1972年前后,仔细阅读了《赫鲁晓夫回忆录》、《丘吉尔回忆录》、《第三帝国的兴亡》以及《莫斯科岁月》等作品。

高华说,正是如此大量的阅读,在夯实文字功底的同时,让自己逐渐养成了善于观察、独立思考、透过现象看本质的习惯和能力,“我的想法从哪里来的呢,老师、父母不可能告诉我,就是从这里来的。”

只是,书读得越是多,他对眼下发生的事情越是无法理解。

现在,病中的高华,连外出散步都少了。刘韶洪尴尬地笑笑说,两口子的共同爱好,可能就是看电视、关心国家大事。病后高华更是书不离手,即便在手术间歇,床边也常常放着几本书,对此他无奈地说,“不看书做什么呢,我真是不知道做什么好。”

让高华深感遗憾的是,由于精力不够,病前应承下来的一项写作计划,即《中华人民共和国史》第七卷的撰写,不得不退出。

这是一个宏大而重要的历史研究课题,由香港中文大学中国文化研究所牵头,在准备推出10卷本的大型丛书里,作者队伍汇集了国内多位中国近代史一流专家,除了高华,还有杨奎松、林蕴晖、沈志华、卜伟华、韩钢等人。

谈到这里,高华心情沉重,惋惜之意溢于言表。

南都周刊x 高华

毛泽东是绕不过去的

南都周刊:研究延安整风和毛泽东,有无压力,你是如何评价毛泽东其人的?

高华:首先,我从来没有认为自己是专门研究毛泽东的,我的大背景是中国近现代史。我受过历史学科班训练,知道什么能说什么不能说,历史学有一套意识形态修辞学和写作潜规则。写这本书时,我完全没有考虑出版,是完全非功利的,它就是我的一个研究兴趣。因此,我从不考虑这些禁忌、天条、八股,否则,一个字都写不出来。

研究20世纪中国史,包括国共关系史,绕不开毛泽东,因为他覆盖了20世纪政治、经济、思想、文化等各个方面,20世纪中国的所有这一切,胜利或者失败,都跟他有关系。但是近30年,没有哪个领导跟我打招呼说你不要做这个研究。

南都周刊:常有人提到毛氏余威,对毛泽东研究及评价,这些年有没有新变化?

高华:毛在官方叙述里是伟大的、平等的、光辉的。顺着这个口径说话是安全的,于是一些左派网站,打着毛的旗号批评当下,美化“文革”,美化江青,这在几年前还是难以想象的,这就完全公开为“文革”叫好了,所以这是一个强大的社会市场。

中国社会存在着严重的贫富差距,人们很容易把毛时代拿来作参照,来表达他们对现状的不满,实际上毛是一个非常复杂的人,随着中国问题的基本解决和史料的进一步公开,大家对他的认识也会越来越清楚。

南都周刊:国共谍战片很热,故事里总是共产党的渗透力强过国民党,就你的研究,真实情况是怎样的,另外,共产党人的精神信仰在这些年间是否有新变化?

高华:我觉得谍战片有些反讽。第一,中共地下工作者潜伏到国民党内,导致国民党失败、共产党胜利,这是事实,我父亲以前就从事这种工作。第二,凡是这些谍战片里的英雄,新中国成立后绝大多数蒙受冤屈,几乎没有一个有好下场。在我们的革命叙事当中,地下党从来都是附属的、边缘的。

说到信仰,那时候的党员肯定是有信仰的,我父亲自己就跟我讲过,他除了留出少量生活费,剩下的工资全都交了党费,他看到了国民党的腐败,对没有去过的延安和解放区充满了想象。

现在的党员肯定功利多了,比如考公务员,规定党员才能录取,那就只能入党了。

南都周刊:从80年代到90年代,独立研究和写作对你来说,是怎样一个过程?

高华:80年代写的文章相对少一点,参加集体项目比较多。当时我个人觉得我写的最重要的文章是《论孙科革新国民党的努力及其失败》,这篇是我在当时南京大学学报上发表的。

其他文章也写过,但是思想性方面,或者个性色彩方面不是特别突出。90年代之后我就开始慢慢挣脱出来,当时我最先写的第一篇我认为比较重要的文章,是在邓正来办的杂志《中国社会科学季刊》上,我是他们最早的作者之一。我写了一篇《毛泽东为发动延安整风运动所作的准备》,这是一篇很长的文章,1.5万到2万字,《红太阳》这本书里面好多内容都是一脉相承的。另外我参加了许纪霖主编的《中国现代化史》,写国民党30年代的党治国家这一块,基本上把我对民国时30年代的东西梳理清楚了。

再一个是我婉言谢绝的,本来是预定我写中国共产主义革命的兴起到成为延安模式的过程,可90年代初那样一个肃杀的环境下,能写什么东西呢,所以我就没写。

南都周刊:当代人写当代史,难点在哪?

高华:我们看距今很近的历史,由于资料没有全部公开,只能是一般性地看,可能并不全面,可能会受当下情绪影响。另外,臧否人物或事件,必然会牵扯到一些人,这些人有些还在世,或后代在世,这就有很多麻烦,尤其在中国,国外还好一些。

一般来讲,我指导学生做历史研究,最近50年的不写,起码要40年以前的。有的朋友最近的历史也照写不误,我是不写的,最近发生的事情,属政治学或其他学科范畴。

过去我们讲中国近代史,长时间以来只讲到1949年以前。在1930年代,我们讲中国近代史,只能讲到辛亥革命,讲到清王朝覆灭就差不多了,以后的不好讲。国民党一党专政,你讲它的革命、兴起,对它进行点评?作为一个独立学者,见解总会和官方的见解有差异的。

学历史,学文学,学其他东西都一样,没有一定的对现实生活的感悟和体验,是很难的。历史学家除了查看、考证资料之外,最关键的是看问题的眼力,所以我们过去讲这个叫“史识”,特别重要。一些好的历史学家,像余英时教授,他的看法非常深入。唐德刚先生虽然和他们的路子不一样,但点评经常也是酣畅淋漓的,传达出了他对生活的理解。

返回顶部

返回顶部