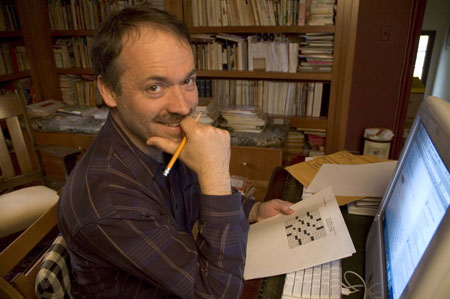

冯象:学术永远是少数人的事情

冯象的名字总与其父亲、华东师范大学哲学系著名教授冯契相连。因而,每次归国之行,他总是回到上海,居住在曾经的小屋里。3月22日,他又回来了。在华东师范大学中国现代思想文化研究所的邀请下,冯象为数十名学生讲述他最近的翻译工作。不少学生拿着他最近出版的《木腿正义》(增订版)和《宽宽信箱与出埃及记》,来听笔锋锐利的冯象“说”。而小小的房间里,冯象声音低沉,时有停顿,目光常停留于桌面之上。演讲毕,华东师范大学教授许纪霖称此是“一场真正的学者的讲座”。

冯象让人平静。次日接受《第一财经日报》记者采访时,谈到某些话题,他的语气不乏严厉,却径直将人带向思考的中心。喧闹的咖啡厅里,记者不禁想起前一晚,灯光昏黄,人群在晚餐后散去,冯象戴上“Republic”品牌的帽子,一个人向儿时的屋子走去。他身影偏斜,脚步深深浅浅,给人的感觉,却很坚定。

我们对西方的了解远远不够

《第一财经日报》:近几年来,你一直在译介西方经典,如《贝奥武甫》、《圣经》,也在报纸杂志介绍一些如古希腊传说之类西方文化,还探讨现代法治问题。你是否认为,当代中国人对于西方,无论是西方传统还是现代思想、制度建设的了解都远远不够?

冯象:不够。我们称20世纪引进西方思想、制度的过程叫“现代化”。如今现代化走到一半,也许快成功了,但还没有到终点,需要进一步研究西方的思想、文学。这恐怕是一个挺长的历史过程。

因为中国还不发达,所以希望了解别人的长处。这种渴望,除非到国家变得非常强大、变成思想文化输出国的时候,否则不会满足。而现在,中国仍是一个进口国,消费品广告、服装、化妆品、汽车、住房设计都是进口的,文学艺术的进口只是大潮流中的一部分。

《第一财经日报》:上世纪80年代以来,国内也有一些学者如甘阳等人,他们所介绍的是从柏拉图、亚里士多德一直到尼采等人的思想史的一路,你更多介绍文学和宗教作品,你是否认为在西方思想史上,后者的影响更大、更为基础?

冯象:这倒不一定。我觉得两方面的工作都应该有人来做。80年代有80年代的环境,大家所关注的问题有其合理性。查建英《回忆八十年代》,基本上把当时大家关注的热点问题、理论问题都谈到了。

上世纪90年代以来,知识界变得技术化、变得务实了。90年代的知识界不太一样,他们经过80年代的反思,有自己的路子。如在法学界,80年代也喜欢讨论文化问题,90年代则强调社会学、经济学的研究。到21世纪,人文学科讨论的声音不如原来大了,经济学、法学、政治学的声音则变大了,参与的学者也多了。但我翻译文学作品、翻译《圣经》,纯粹是个人的事情,是学要有所用,未必和社会进程有什么关系。

《第一财经日报》:你曾经谈到过,你的师长辈,像李赋宁先生、杨周翰先生,对西方的了解反而更深。

冯象:更深。改革开放以后,市场化、商品化重新定义了学术,定义了学术生产的规则,在这个新规则下,急功近利才会成功,所以它是一个“劣币驱逐良币”的过程。另外,现在中国很多学者的洋奴气更浓了,洋奴气足,你便学不了西方的东西。

但是,中国教育制度的问题,和学术没有太大关系。这是受教育者的悲剧,不是学术的悲剧。大部分著作是为谋生,譬如说你必须在学术期刊上发表若干篇论文才能评教授,这是工业化管理,并非学术。学术永远是少数人的事情。社会上必须有少数人脱离高校谋生手段真正做学术。所以,我对中国学术依然乐观。我知道很多学者,脱离了体制,或者在体制之内担任一定职务,但能够匀出一部分精力做自己想做的事情。人的选择范围大了,你可以表面上应付比较机械的一套,同样也可以有资源、能力、同道做其他事情。

美国大学不把职业化教育当作首要目标

《第一财经日报》:你说中国现代学者因为有洋奴气而无法理解西方,这是由于失去了传统的根基吗?

冯象:不是。实际上,传统倒是在复辟,像包二奶、多妻制都是中国传统社会固有的。这些传统与所谓的现代化没有矛盾,是并行不悖的。因而,生活越富裕,传统因素会越强烈,20世纪上半叶的西方思潮、革命运动会越衰落。西方思想是可以用来包装传统的。我们在学校里西化一些,谈谈西方,但社会上的人有一套自己的思维体系。但是,慢慢他们学会讲什么权利、义务、个人主义了。

原先,某些大陆学者痞子气多、流氓气多、草根气多,但现在已有改变。表面上是让人变得斯文一些、有教养一些,但实际上,他们的眼界变得更为狭小、务实、不愿意成大事。你看现在的学生,从入学到毕业,关心的就是谋生。

《第一财经日报》:你的老师辈,以及你本人,受到的教育面都是非常广的。而你现在所从事的是法律。能谈谈其他学科的熏陶对你的影响吗?

冯象:我在北京大学的专业是中世纪,在哈佛大学留学时也主要研究中世纪。中世纪是多文化汇合的时候。我的兴趣很广,什么书都看。

法律本身是一个循环解释的系统。比方说,我们刚制定了一个《物权法》,其中的规则如何解释?在司法活动中,你要从法律内部提取一些原则去解释它。但是研究法律,必须在法律制度之外另外有一些工具、思想。西方传统的文学、伦理、宗教思想,是很重要的一个侧面,有助于我们理解西方式的法律制度发生、运作的基础。从这个意义上说,我认为法学是一门西学,不是中国固有的法律思想。中国的法律思想也许可以叫“律学”,而我们现在研究的“法学”,与中国古代传统是不衔接的。

《第一财经日报》:也就是说,一个人在研究法律的时候,必须先了解人性?

冯象:那当然。说到底,法治是一套约束体系,尤其是要约束有权力的人。我们说一个社会比较有法治,往往是指官员依法办事,比较有纪律。所以法治的核心永远是人的问题。

法律是政治的一部分,政治是人和人的关系。所以你看,纯粹的技术性训练的法律教育,无法培养出知道如何处人处事的人。美国的主要法学院都不把培训专业人才当作自己的目标。我所上的耶鲁法学院,宗旨只有一个字:“excellent”,也就是优异、优秀。法学院就是要培养品质优异的人,无论他今后去当律师、法官,还是想当总统,或者想去好莱坞写剧本,这些都是法学院的目标。

这种口气很大,与国内不太一样,它根本不把职业化教育当作自己首要的目标。美国的主要大学都这样,它建设一种氛围和意识形态,在这种语境下,你如果告诉别人我到这里是为学一门技术以谋生,别人会取笑你。所以,即便这样想的人,也需要伪装成有志向的人。它使每个人羞于说那些平凡的事情。

重译《圣经》无关信仰

《第一财经日报》:这几年来,你把主要功夫用在《圣经》中文版的翻译上。你曾经谈到过,将《圣经》当作一种文学作品来重新发现它。《圣经》的文字风格有何特征?

冯象:我不是严格意义上的宗教学学者,我读《圣经》、研究它主要是作为文学训练的一部分。我曾用八个字概括它:朴素、圣洁、雄健、热烈。我们现在的译本,朴素马马虎虎,圣洁谈不上,雄健更差得远,热烈百分之百没有。翻译中若能做到这四点,基本上就成功了。

《圣经》是一个民族在上千年历史过程中所积累的、他们认为是精华的东西的汇编。所以,它的风格是多样化的,无所不包。有一个很有意思的反讽:按理说,似乎搞一个班子翻译它会比较多样化,因为30个人有30个人的个性,但实际上,由于工业化组织、成稿要求等限制,译稿反而会变得非常平,没有个性。相反,一个人翻译,反而会比较有个性。因为他可以随心所欲。

《第一财经日报》:《圣经》作为口传文学方面的经典,能反映出怎样的思维特征?

冯象:它比较直观,喜欢讲故事、讲寓言。因为是口传给老百姓听,《圣经》的句子比较短,复杂的句子比较少,花里胡哨的东西也比较少。这和荷马史诗、希腊人的文学作品不一样。因为要帮助记忆,荷马史诗中有许多套话,每次讲到一个人物,都要用套话来形容。

《第一财经日报》:是否如果我们越过《圣经》这一类的文学经典,我们根本无法了解西方人的心灵?

冯象:当然。西方文明有两大源头:古希腊罗马的偏理性主义的、思辨的传统,以《圣经》为代表的希伯来人的讲究道德义务、伦理制度的传统。就中国20世纪的发展来看,我们介绍希腊罗马思想多一些,尤其是希腊文学、希腊哲学,但在希伯来经典的介绍方面就弱一些。

《第一财经日报》:能否谈谈这些经典对西方现代社会的影响?

冯象:很多。譬如说,现代法律的基本原则都是从《摩西五经》来的。西方的文学艺术、哲理、政治制度,都与之相关。我们现在的一夫一妻制的伴侣型的婚姻理想,普通老百姓和知识分子奉为理想的那种婚姻、恋爱关系,与中世纪基督教传统有关。基督教是坚决坚持一夫一妻制,反对多妻制、反对其他方式的不平等的婚姻关系的。

此外,比如说神的面前人人平等的观念,对后世影响很大。尽管经济地位、社会地位不同,每个人的人格同样具有神性,这种观念对后世的哲学思想、法律制度有深远影响。我们说法律面前人人平等,也来自于这一传统。

《第一财经日报》:在《她身旁的丈夫》一文中,你讲到2004年克里竞选美国总统失败,是输在《圣经》的“传统道德宗教信仰”上。能否谈谈这方面的影响?

冯象:《圣经》对美国人有一种潜移默化的影响。

布什本人是一个非常虔诚的基督徒。美国打伊拉克,有时布什讲话会有意无意流露出“对方是邪恶的”这样的话。尽管在许多国家看来,随便把一个国家定为“邪恶的”非常可怕,但对美国普通老百姓来说,还是有一些说服力的。

美国的南方和中西部人口大多数宗教意识很浓厚,因此,在美国搞政治必须诉诸于《圣经》和基督教。而在美国东北部的纽约和波士顿一带,自由知识分子比较多,他们宗教情绪比较淡,但美国大部分地区并非如此。

返回顶部

返回顶部