顾肃:学术大跃进与象牙塔的造假工程

顾肃:学术大跃进与象牙塔的造假工程

改革开放的中国正在向经济大国和军事强国前进,但是离政治大国和文化大国的地位还有相当的距离。以科研为例,诺贝尔奖仍然与中国大陆从事研究的学者无缘。教育和科学技术的水平和质量是一个关键的问题。这里主要讨论其体制性的原因,并提出改革的相应建议。

中国大学的“钱学森”问题

今天上了年纪的人都还记得1958年在中华大地上发生的大跃进。从上到下掀起的一股狂热的激情,必欲一口气把中国建设成经济大国,力争超英赶美。为了在短时期内炼出超过英国的1070万吨钢来,全民总动员,到处建小高炉,土法炼钢。各地居民无论是否懂得炼钢的基本技术,都投入到炼钢的宏伟事业当中。人们不惜把现有的钢铁制品拿出来,砸锅卖铁,再投到土高炉里,但在许多情况下,炼出来的铁疙瘩一无用处。在那个全民狂热的时代,“处处放卫星”,“人有多大胆,地有多大产”,片面追求简单的产品数量而忽视质量,从最高领导到普通农民,都相信可以创造高产的奇迹。

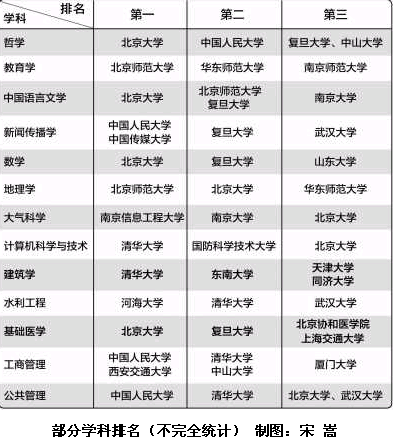

半个世纪过去了,在改革开放的时代,在经济上基本没有重犯大跃进的错误,但是,在高等教育和科研领域,却出现了一些类似大跃进的现象。近十多年来,全国高校大幅度扩大招生名额,使得我国高校培养的人数剧增。尤其是硕士和博士生的招生数不断增加,竟然在毕业研究生数量上位居世界第一,似乎一举成为世界第一的教育大国。而相应的科研成果数量增加也是惊人,目前中国的科研论文数已经达到世界第二,仅次于美国。这被一些国际人士视为中国科研水平提升迅速的标志。

但是,从现有的情况来看,优秀人才的确也培养了不少,但滥竽充数者增加得更多。其中让人感受最明显的是研究生所写论文的质量。理工医农文各科专业论文都需要创新,如果只是重复权威们的话而无创新的观点和严谨的论证,那也不过是重复劳动,等于白做。今天的高等教育如果只是培养一些人云亦云的应声虫,无创新可言,那将是一种巨大的教育资源浪费。

对科学研究和人才培养的成果进行评判,必须遵守一些基本的学术规范。成果创新的程度可能有差别,但最后的底线在于,论文和成果是自己写的,实验数据不能造假。近年全国高校和科研机构产出的论文数量屡放卫星。但究竟有多少高质量的创新成果,的确值得检讨。其中一个相当重要的问题是抄袭和造假。国际著名医学期刊、英国《柳叶刀》杂志2010年1月9日专门发表的题为《造假:中国需采取行动》的社论,就向我们敲响了警钟。这已经不是第一次由国际知名学术期刊曝光中国学术造假的问题。2006年5月31日,英国《自然》杂志也曾刊发题为《在中国查找欺诈》的社论。此事引起国际学术界的重视,已经成为相当严重的学术道德问题。

我们决不该忽视中国学术界存在的学术不端问题。以研究生教育来看,学位论文抄袭的例子仍然屡见不鲜。根本问题是基本道德规范意识的缺失。就像孔乙己不把窃书当成过错一样,一些人并不把抄袭当成严重的道德问题。“天下文章一大抄”,成为一些人的座右铭。在中国极左路线盛行时期,抄袭报刊上的文章成了每个人政治学习的必修课。改革开放以后,尊重知识产权的意识虽然得到了恢复,但仍然有人不把抄袭当成过错。指导教师是最重要的把关者,但是,我们看到,有些导师基本上不看学生的论文,更不要说提什么修改意见,就让学生答辩,通过学位。甚至还有一些导师私下里问学生,你的论文抄了几篇文章?如果抄三四篇以上,那就可以通过。这是在公开鼓励学生进行“巧妙”的抄袭。尤其是一些领导干部自己也加入了论文抄袭的行列。近年一些在职干部申请硕士博士学位,因为工作忙无暇读书写作,便让秘书来听课甚至写作论文,然后由他们来参加答辩,走过场。这样的“榜样”力量如何不滋长论文抄袭之风,严重地违反学术规范?

不光是论文造假,在高校的教学和评奖等活动中,造假的事情也常有发生。最典型的是教育部前几年进行的全国高校教学评估。本来,教学评估有利于促进高校的教学、科研,提高其办学质量。但是,评估的方式却往往直接影响到能否实现这些希望的结果。就目前的情况来看,现有的评估没有达到这一目标。其原因在于,以行政手段集中一周进行评估,而且提前半年以上确定这一周的时间,专家组只在这一周听听课,看看材料,如同蜻蜓点水,盲人摸象,并不能了解一个高校教学状况的真实信息。一些高校为了迎评,甚至把正常的科研和课外活动都停了下来,进行大量的造假。比如重新修改打印学生的毕业论文和学年论文,修改试卷,包括重新打分。甚至要求教师不按照正常的教学进度,在评估的这一周讲所谓最精彩的一课,做出精美的PPT课件。事先编排好学生提问内容,包括布置哪些学生提什么样的问题。为了迎评,一些高校大搞卫生、修路粉墙,甚至在这一周每个院系均租借鲜花,摆满厅堂。所有经历过迎评的师生无不感到这是种集体造假的方式,即使是全国最著名的前一二十名高校,也无一例外。校长们还为这种集体作秀、弄虚作假的做法提供各种各样的理由,比如为了得到更多的经费,改善待遇。有的著名高校甚至在层层传达的迎评精神中,多次重复“谁在迎评中出错,我就砸谁的饭碗”这样的“名言”,实则无异于威逼利诱的土匪黑话。这些才是真正让斯文扫地之事。

其实,并非没有校长看到这种评估弄虚作假的积弊。2008年3月26日,中国人民大学校长纪宝成就在《人民日报》上撰文,批评“大学评估太滥,部分公务员借权力指手画脚”,“由于有的学校扩展得过快,结果,教学和管理都跟不上。要它培养出及格大学生,要它的教学评估是优秀,其实是有困难的,甚至有很大困难。为了应付评估,它就造假,例如假造各种会议记录,实在是很恶劣”。既然问题已经发现,但有关行政部门却并未及时地予以纠正或改革,而是继续其行政主导的评估,而且造假的范围和规格也越搞越大。加上专家组成员大多为校级和院系级领导干部,他们既是本校评估的造假者,也是其他高校造假的观赏者,自欺欺人,恶性循环,不断上演劳民伤财的闹剧。行政官员如此普遍的造假应付各种评估,如何要求教师和科研人员遵守学术规范呢?

晚年钱学森曾经向中国总理提出过一个相当严肃的问题,即中国高等教育投入这么多,为什么未培养出有创新能力的优秀人才?这个“钱学森问题”,的确值得人们深思,更需要通过对中国教育进行深度的认识和改造来解决。

学术界的官场化

纠正学术失范的教育需要全社会进行,高等教育和科技界更需要认真地从基础做起,普及基本学术规范。有形的物质产品的伪劣足以危害健康,甚至致命。但学术上的伪劣欺诈同样害人,却经常被人们忽视。尤其是一些高校和科研单位的负责干部,往往大事化小,小事化了,处理不力。近年出现过多起著名学者、特别是担任重要领导职务的教授(比如校长、所长)与研究生联名发表论文中抄袭和造假的情况,但是,其结果往往是把全部责任推给研究生,而名字排在前面的教授却安然无恙,甚至还升官。只有个别院士被撤销了称号。本来,联名发表论文是宣示一个团队的成果,许多被称为“老板”的导师自己主持项目,实际从事实验和写论文初稿的大多为研究生。这些导师通过联名发表而不断地提高自身的学术成就和声望。既然是向社会宣布这个联合研究的成果,导师本人名字又在前面,就更应该承担学术上的责任。抄袭和造假的论文,导师竟然一点关都不把,并署上自己的大名,最终被揭露出来以后却不承担一点责任,那起码的学术诚信何在?正因为处理不力,大家便睁一只眼闭一只眼,不把学术造假当回事了。

从体制上看,学术界的官本位,以行政手段和官场的一套做法来治理大学和科研机构,是一个重要的原因。不少人让学术成为权力的奴婢,听任长官意志支配、宰制学术。学术界本身官场化、官僚化,未发展出学术自律的体制,可以说明许多见怪不怪的现象。不顾及质量而满足于好看的统计数字,这在高等教育和科技界相当普遍。热衷于各种各样的统计数字,诸如培养了多少本科生和研究生,产生了多少博士导师,拿了多少项目,发表了多少论文。几乎没有更细致的评判和质量评估。

以提职称和成果奖励为例,只看论文数字而不顾质量的倾向相当普遍。许多单位发明了各种各样的方法来拼论文数量,包括高额的奖励。比如把天下的学术刊物分成三六九等,按等级论价。各个单位的奖金额度有差别,一些学术品质较高的单位奖金低一些,但随着各单位竞相攀比,也不得不提高价码。在最高档次的刊物发表一篇论文,奖金已经达到数十万元。以英国《自然》杂志为例,能够在上面发表一篇文章,中国高校给本校作者的最低奖金是5万元,最高者数十万元。连国内社会科学的所谓一流刊物,每篇文章的最低奖金也数千元,最高者超过10万元。许多单位像记工分那样,按照发表文章篇数乘以刊物等级分,作为教师和科研人员的主要奖金来源。

重赏之下必有勇夫。在此种奖励制度之下,一些人不惜违反基本学术规范,制造假数据炮制论文,或者是抄袭拼凑,基本不讲创新和质量。有相当一些人文社会科学专业的学者,每人在所谓核心刊物上发表20篇文章,平均约半个月写一篇论文。论文不是新闻报道、散文和杂感,可以较快时间写出。论文需要查阅验证数据,核查原始文献,进行系统地论证。在教学和其他任务之外,能够长年以半个月一篇的速度制造研究论文,其成果的质量可以想象。但是,几乎所有的大学和研究所都对此按篇奖励,不提出任何质疑。这样的奖励制度能不鼓励制造文字垃圾吗?重复论题,文章内容雷同,自己引用自己,一篇能够论述清楚的文章硬拆成几篇发表,这些在当前论文写作中都相当普遍地存在。

学术刊物不提供奖励而由单位重奖,其危险之一是腐蚀刊物编辑。假如没有严格的审稿制度,单位提供5~10万元奖励,作者意志稍有薄弱,就可能通过贿赂编辑来进行奖金的分赃。学术期刊与商业性媒体的根本差别是,它不是靠广告盈利或传播某些意识来吸引读者购买,而主要是发表科学研究的成果。因此,国外的学术刊物大多不提供稿酬,研究者所在单位也不以重金奖励论文发表。论文统计的目的是显示作者的学术成果和水准,用以作为提职称的主要依据,而看研究成果主要看其代表作的质量,是否获得同行的认可和重视,而不是只看数量。美国大学晋升一名正教授通常只要有几篇论文就行了,而中国大学目前都在十多篇以上。相当一些大学已经要求必须主持国家级项目才能晋升正教授。

不注重质量单纯追求数量的后果是论文创新越来越少,相当一些论文和著作无中心论题和思想,洋洋洒洒,不知所云,连总结现有成果的文句都很少,却照样被统计为“重要创新成果”。本来,被引率是论文受关注程度的一个指标,但不是绝对的。如果总体学术规范意识不强,这种引用率本身也可能成为造假的工具。一些导师招收大批学生,然后指示他们在论文中必须引用本人的成果,制造虚假的引用率。甚至有一些杂志为了提高本身的引用率,也在作者文章中硬是大量插入不相干的引用。

关于各级科研项目的申报和管理,行政主导的色彩也相当浓厚。虽然有同行通讯评审打分和专家最终投票表决,但是,从设定课题指南到划定初评的分值线,再到指定由谁来担任最终评议委员,大多由行政部门所主导。入选评议委员的大多为担任行政职位的教授,相互间提携自己人,就成了比较普遍的现象,变相地变成了分赃。集中目标把项目经费给予一些人,而同时又要求所有副教授和教授在提职称时必须有省部级或国家级科研项目,这就又把整个导向的指挥棒涵盖所有学者,制造更大的压力。不按照他们的意志选择研究课题,或者不顺从某些评议专家和权威,就很难得到科研经费。本来,以项目申请的方式分配科研经费,主要是为了促进经费的合理和有效率的使用,以推动科技创新。但是,目前这种行政主导、长官意志指导下的项目管理,难以实现这一目标。

行政主导项目管理人并不真正了解科学研究的规律,存在认识上的一些误区。比如,他们以为经费越多越集中,就越能够出成果。教育部前几年实施的985二期工程,在人文社会科学领域实行大项目制,全国排列前20位的高校,每家只能取得几个研究项目,而每个项目均高达千万元。由于各校自身的审批制度,几乎都是担任高校行政职务的少数教授获得了主持这些大项目的资格,然后由他们再划分若干个子课题,把部分经费分配给相关的教授。结果,大项目的主持人就像工程的总承包商,分包给各个承建商。目前看来,做出来的成果并没有达到预期的目的,并未真正出精品,实现科研上的创新突破。官员主观意志指导甚至直接涉入项目的分配和管理,然后以此为指挥棒调动所有的科研人员,让那些自己设计项目进行研究的人员几乎得不到承认,甚至得不到正常晋升,这对于公共科研资源是很大的浪费,也难以杜绝徇私舞弊。

外行的行政官员主导、包括名义上为专家实质上并不懂得教学和科研的官员主导,热衷于表面文章和首长主观意志,这种状况必须改变。人才培养、职称晋升、成果评定、项目评审,都需要由学术界真正的专家来主导和实施。各专业的学术活动、成果评估,均应当由专业协会和专家委员会来组织,并且拥有实权。当然,专家权威本身也不能权力无边,不受制约,也需要建立正常的、完善的监督机制,以防止裙带风和关系网妨碍学术创新和公正。对于抄袭和造假等学术不端行为,必须严惩,不留情面,才能纠正普遍的不端行为。

(作者单位:南京大学哲学系)

返回顶部

返回顶部