黄灿然:穆旦:赞美之后的失望

时间不一定能把所有的劣质作家都淘汰掉,因为很多劣质作家都是(非常讽刺地)颇有名气的,而每一个时代都有劣质读者,他们使那些劣质作家得以维持下去——要么冲着他们的名气,要么就冲着他们的劣质。但时间肯定能够把所有优秀的作家都凸现出来,理由却很简单,因为每一个时代都有优秀读者,那怕他们的数量非常少,也足以把那些优秀作家重新发掘出来。仅就近二十年来的中国文学界而言,沈从文和张爱玲的重新获得肯定,就是一个很好的例子。最近,一度与张爱玲齐名的苏青也重新焕发她的魅力。也是在最近,据说有人重新评价中国作家,把穆旦列为最杰出的诗人,再次显示出优秀作家是埋没不了的。

我手头珍藏着一本香港波文书局翻印的一九四七年版《穆旦诗集》,还有他较早的两本诗集《旗》和《探险队》。每当我手捧甚或仅仅想起这本发黄的、错字百出并且模糊得几乎要拿放大镜来辨认的诗集,脑中便会浮出这个场面:一位在西南联大毕业的诗人参加抗日战争,在一九四二年的缅甸撤退时参加自杀性的殿后战。这位二十四岁的青年目睹无数战友死去,最后只剩下他一人,在热带雨林里挣扎。致命的痢疾和可怕的大蚊折磨着他还有那叫人发疯的饥饿——他曾试过一次断粮八天之久。在失踪了五个月之后,他死里逃生,到达印度。在印度的三个月里,他又几乎因过饱而死去。

我心中同时会响起他的名作《赞美》中的诗句,“我有太多的话语,太悠久的感情”;他写到一个农民,“多少朝代在他身上升起又降落了/而把希望和绝望压在他身上”,然而他“放下了古代的锄头/再一次相信名词,溶进了大众的爱”参加抗日,一去不返,留下了期待着他归来的母亲和孩子。诗人写道:“为了他我要拥抱每一个人,为了他我失去了拥抱的安慰”。

这只是穆旦博大恢宏的一面,在同一个时期,他写下了更内在的一面:“如果你是醒了,推开窗子/看这满园的欲望多么美丽”;“呵,光,影,声,色,都已经赤裸/痛苦着,等待伸入新的组合”。

战后他去了美国芝加哥大学读书,五十年代初怀着满腔热忱回国,然而等待他的是另一种命运。

每当我翻阅穆旦的诗集,总会惊叹于他技巧的尖锐,心智的成熟。在艺术创作中,感情可能会变得陈腐,然而技巧却常新在四十年代那种内忧外患的岁月里,还有人信仰技巧,已经难能可贵了,然而穆旦不仅非常爆炸性地使用,而且把它揉合、陶铸到苦难的抒唱他语言的常新性往往见诸于音乐的自然流动中,“我有太多的话说,太悠久的感情”,节奏是舒缓的,但是用“太悠久”来形容感情却是突兀而又深刻的。“为了他我要拥抱一切为了他我失去拥抱的安慰”,这是当时英美最现代的“反论”技巧是他在大学时代如饥似渴地阅读的英国诗人W.H.奥登和T.S.艾略特等人正在运用的。诚如王佐良所言,这些技巧就在穆旦的指尖上。但是如果说奥登和艾略特的技巧运用起来还有明显的技巧性的话,穆旦却是把这种技巧浓缩到他的感情里去,甚至可以说变成感情了。“你给我们丰富,和丰富的痛苦”,我不知道别人看了这个句子有何感想,但我每次读到它,灵魂深处都会骚动尽管我对它已经熟悉得可以倒过来背了。

穆旦本质上是一个浪漫主义诗人,这不但见诸于他的激情型写作,也见诸于他后来翻译的大批外国浪漫主义诗人的作品。但是,就像他在苦难的岁月里保持着知识分子的良心一样,他在同样需要挣扎求存的现代诗写作中也保持了写作的良心,也即技巧的良心。他正是把他的激情牢牢控制在技巧的威力下,“蓝天下,为永远的谜迷惑着的/是我二十岁的紧闭的肉体”,这紧闭的肉体恰似他的激情,而那个谜又恰似技巧(技巧就是探险),尽管这并不是他这两行诗的原意。当时中国作家的写作一如王佐良指出的,是“政治意识闷死了同情心”,也熄灭了技巧的明灯。而穆旦是少数能够保留住技巧的香火的诗人之一,并且是最重要的一个。

王佐良目光如炬,看出了穆旦的谜:“他一方面最善于表达中国知识分子的受折磨而又折磨人的心情,另一方面他的最好的品质却全然是非中国的。在别的中国诗人是模糊而像羽毛样轻的地方,他确实,而且几乎是拍着桌子说话。在普遍的单薄之中,他的组织和联想的丰富有点近乎冒犯别人了……现代中国作家所遭遇的困难主要是表达方式的选择。旧的文体是废弃了,但是它的词藻却逃了过来压在新的作品之上。穆旦的胜利却在他对于古代经典的彻底的无知。”何等的透彻!

中国原是有几位可以成为伟大的作家并有资格得到中国人耿耿于怀的诺贝尔文学奖的,可是他们都因为政治社会局势的干扰而未能进一步发挥他们的巨大潜能。第一个是鲁迅,如果不是当时社会环境的迫切性,逼得他放弃纯文学创作改写更宜于直接针砭时弊的杂文,如果《鲁迅全集》能有哪怕是一半的纯文学作品,那么,且不说诺贝尔文学奖,我们的现代文学书库不知要比现在丰富多少。第二个是沈从文,如果不是五十年代以来的历次政治运动,逼得他躲进历史博物馆研究中国服装史,这位极其多产的天才作家不知要写出甚么样的巨著来与任何一位重要的西方作家比高低。第三位是穆旦,如果不是同样受那些可咒的政治运动的压迫,这位在二十八岁就已经出版第三本诗集的充满爆炸性的诗人,又不知道要把多少西方响当当的同行比下去。

然而,尽管我们因此失去很多,天才的能源却是遏止不了的就像鲁迅的杂文开创了一种崭新的文体,给后来的中国作家提供了社会批判的动力和榜样;就像沈从文写出《中国服装史》这部巨著,填补了这方面研究的空白;穆旦也把他的全副身心倾注在诗歌翻译上,以查良铮的本名译出了一部部重要的外国诗人的诗集,影响了一代又一代的诗人。

仿佛是有了预感,也仿佛是上天为了给他将来的坎坷命运提供一些慰藉,穆旦在芝加哥读书的时候并没有把太多的时间花在他轻易能打发的专业上,而是孜孜不倦学习俄语。当他回国并受到打击的时候,俄语,还有他早就驾轻就熟的英语,便成了他唯一的寄托。他翻译了普希金的数百首抒情诗和几本主要长诗、丘特切夫诗选、拜伦诗选、雪莱诗选、济慈诗选,英国现代诗选等等,晚年还完成了拜伦的巨著《瑭璜》——一部被王佐良誉为不逊于原文的完美长诗。他不但在创作上表现出大气派,在翻译上也是如此。他是一整本一整本地、有系统地翻译,使得那些东拉西扯、蜻蜓点水式的诗歌翻译者们形同小巫。

在七十年代末期,当迫害性的政治风云尘埃落定的时候,穆旦再次拿起他的诗笔,并再次显示出他超群的才能和技艺。他的新作不但是同代诗人中最好的,而且一点也不逊色于当时崭露头角的朦胧诗并暗藏某种契合——朦胧诗恰恰也是非中国化的。

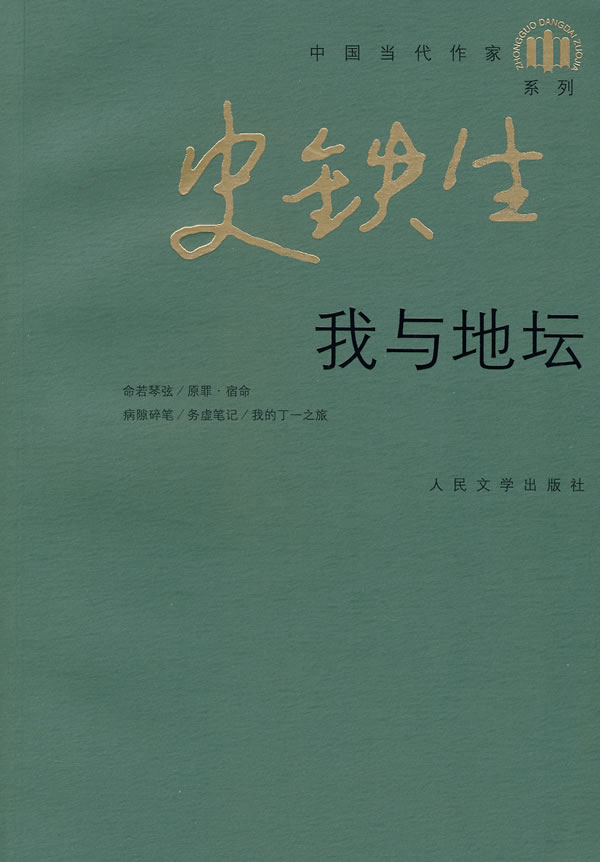

我一直期待着《穆旦诗全集》的出版,因为我手头的几本穆旦诗集都是四十年代原版的翻印,错漏特别多,并且印得模糊不清,看得非常吃力,强烈地感到眼睛为了看那些诗而付出的“代价”我知道八十年代人民文学出版社出版了一本《穆旦诗选》但我一直没见过。我期待《全集》出版,除了上述理由外,就是很想比较完整地看看穆旦五十年代至七十年代的作品。以前我对穆旦的了解仅仅基于那些四十年代诗集和八十年代香港三联书店出版的《八叶集》中所收的穆旦几首晚年诗,这些晚年诗在我看来,仍然写得很好,尤其是相对于很多在文革后恢复写作的诗人而言。

但是,看罢《全集》所收的穆旦后期诗,我是颇为失望的也可以说,这些诗作,使我产生了重估穆旦作品的念头:穆旦的后期诗(包括一些晚年诗),与青年时代相比,跟大部分在解放前成名的中国诗人后来的创作差不多。

大家都知道,很多中国诗人从五十年代开始,创作质量就呈下降,跟风、写口号诗、教条诗、搞大跃进。我一直以为穆旦是少数的例外,因为从《八叶集》那几首晚年诗的质量看,确是可以得出这个结论的。现在我才发现,穆旦也不能免俗。从一九五一年到一九七六年,穆旦共写了三十八首诗,其中五十年代的作品完全加入了当时口号诗和教条诗的大合唱。不看内容,单看这些标题吧:《美国怎样教育下一代》、《感恩节——可耻的债》、《去学习会》、《三门峡工程有感》、《九十九家争鸣记》。再随便挑出几句诗看看:

感谢上帝——贪婪的美国商人;

感谢上帝——腐臭的资产阶级!

……

感谢上帝?你们愚蠢的东西!

感谢上帝?原来是恶毒的诡计。

一个杰出的诗人竟沦落至此!上面的引诗写于一九五一年当时作家和知识分子都沉浸于一片乐观主义,歌功颂德,但政治压力似乎还没有——我是说,还没有到了要求或强迫诗人写上面这种引诗的时候。诗人迫于时势,写不愿写的东西,并不奇怪,例如俄罗斯诗人曼德尔施塔姆写了一首反斯大林的诗后遭迫害,后来又写了一首歌颂斯大林的诗;阿赫玛托娃也因儿子入狱而被迫写了迎合政治形势的诗;南非诗人汴庭博坐牢时也写了讨好狱卒的诗。但是,他们都是在可怕的压力下写的。而穆旦当时刚从美国回来不久,政治形势还不至于很恶劣——他至少还有不写的自由呀!

有时不能不惊异于社会政治现实环境对诗人的影响。一九四九年就像一个分水岭,很多作家和诗人跨过去之后,都大失水准一九八九年是另一个分水岭,很多作家和诗人跨过去之后,都变了样:就我这一代而言,很多诗人都不再写诗,去搞别的领域现在看来,事业上也都很成功——这是个不坏的选择;另一些作家心态都变了并相应把写作变成一门投机生意。更令我惊异的是连穆旦这样一位在一九四八年仍写得很好的诗人,其想像力到一九五一年竟好像突然萎缩和瘫痪了似的(一九四九年和一九五○年停写,就像很多中国诗人在一九八九年和一九九○年停写)。这是他一九四八年八月也即一九四九年前最后一首诗的最后三句:

逃跑的成功!一开始就在终点失败,

还要被吸进时间无数的角度,因为

面包和自由正在获得我们,却不被获得!

仍是有力度的诗句!

《美国怎样教育下一代》和《感恩节——可耻的债》,写的都是美国经验。这些诗,直到一九五七年才在《人民文学》发表从完成到发表,有六年的间距。就是说,他有足够的时间去重新检视自己的诗作,而不是匆匆发表然后后悔莫及。他怎么连一点判断力也没有呢?

对很多诗人来说,有些题材是不可写的,一写就坏。所谓社会批判之类的题材,就是一个明显的例子。这类题材,一写就立即跌入俗套的陷阱。理由很简单,它们本身就不值得去写!比如说,一个诗人在自己的王国里可以有杰出的想像力,随便说出来都能妙语如珠。可是,一旦他们谈社会问题、青少年问题、通胀楼价、股票,他们能谈出些甚么来——他们只能像一般人那样谈而“像一般人那样”想、谈、写,正是诗歌和诗人的大忌。这些题材是不能写的!除非诗人把它们当成对自己的题材的挑战来写,那还有可能带来突破,事实上一些外国诗人写社会和政治和战争,就是本着这样的态度的,例如奥登等人;还有一些诗人一生都与政治挂钓,写这类材题压根儿不会对他们构成障碍或损害例如聂鲁达(曾经竞选总统),例如桑戈尔(塞内加尔总统)。

但是,不擅长这类题材的诗人,如果也把这些题材当成平常的题材来处理,那就完了。他对教条、俗套的免疫力立即消失想像力立即崩溃。更可怕的是,诗人自己竟然都好像没觉察,像穆旦那样,写了几年之后仍然敢拿出来发表。

在《全集》所附的年谱中,提到诗人写于一九五七年的另一首教条诗。年谱中说,诗人晚年谈及此诗,仍执着地认为:“那时的人只知道为祖国服务,总觉得自己要改造,总觉得自己缺点多,怕跟不上时代的步伐……”这番话同样令我吃惊。怎么可以口口声声以“那时”,以“为祖国服务”来为自己的同流合污开脱。为甚么不承认自己怯懦?为甚么不承认自己缺乏知识分子应有的勇气?为甚么不承认自己缺乏诗人应有的独立精神?

诗人的社会责任是甚么?我很同意布罗茨基的一句回答:写好诗。难道写好诗,为人类(或收窄一点,为民族、为同胞)提供养育心灵的精品,不也是可以“为祖国服务”吗?每一个人都专心致志于自己所从事所献身的事业,发挥所长,弥补他人所短如此相辅相成,共同缔造更美好的人文环境,难道不是一项伟大的工程吗?

诗歌是独立的,它是诗人的声带,而不是诗人用以发表通俗的公共讯息的传声筒或标语口号的扬声器。诗人当然可以写社会政治题材,但是,写作的前提应是:诗人为了写好诗、为了扩大诗歌的疆域和增强诗歌的爆炸力而把社会、政治纳入诗学论述中而不是相反,把诗歌语言变成社会、政治论述的工具。当他尝试发掘自身的潜能而又发现自己根本不是这种料的时候,他就应该立即主动放弃计划要写的并撕毁已经写好了的。穆旦后期诗,以及他与此有关的种种想法,恰恰是把诗歌当成工具。当他写这些诗的时候,他首要考虑的显然不是诗歌的肌理、质地、光彩,而是如何符合当时的政治走势和实际上已没有任何个性可言的个人观点。他失去了一个杰出诗人应有的清醒:他没有主动放弃计划要写的,更加没有撕毁已经写好了的。

我以前一直坚信,如果不是为五十年代以降的种种政治运动的干扰,穆旦将继续他四十年代将作的势头,创作更多更好的杰出诗篇,使他不仅可以成为杰出诗人,而且可以成为伟大诗人但从穆旦后期诗看,他缺乏成为伟大诗人所需的深层素质。杰出的穆旦仍然是四十年代的穆旦,青年的穆旦。五十年代以后的穆旦已不是穆旦,而是查良铮或梁真,一个杰出的翻译家。

因此我想,一本完美的《全集》,应是《穆旦全集》而不是《穆旦诗全集》,它应包括他五十年代以降的译作,并删掉他五十年代以降的创作。我的意思不是说要让编者来做这件事,而是穆旦自己来做——从五十年代开始,删掉诗人穆旦这一半,补上翻译家查良铮那一半。事实上,在看到《穆旦诗全集》之前,穆旦是我心目中唯一一位作品丰富且形象完美的中国现代诗人∶四十年代三本充满爆炸力的诗集,五十年代以后(受压制时期)众多一流的翻译作品,七十年代(压制解除之后)几首再度焕发诗歌光芒的晚年诗。而《穆旦诗全集》使我感到幻灭,这又得怪时间∶它也把一个杰出作家的劣质部分无情地凸显出来。

返回顶部

返回顶部