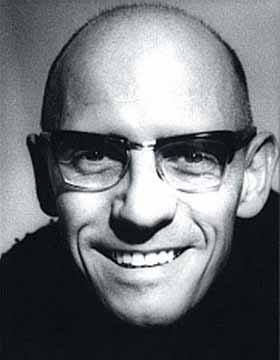

米歇尔·福柯:尼采·谱系学·历史学

题解:这篇文章首先见于Hommage a Jean Hyppolite (Paris: Presses Universitaires de France, 1971), 页145-72。依据Paul Rabinow编的英文版The Foucault Reader (Pantheon House, 1984) 一书中所集“Nietzsche, Genealogy, History”一文中译。

1 谱系学是灰暗的、细致的和耐心的文献工作。它处理的是一堆凌乱混杂、残缺不全,并几经誊写的羊皮纸文件。

就此而言,和英国人一样,保罗·李*用一种单线发展来描述道德的历史,将整个道德的历史及其创始都简约为完全是对功利的关注。他假定语词都保持了它们的含义,假定欲求始终如一地指向某一个的方向,还假定了思想坚守自己的逻辑;并且,他假定,人们所说和所要的事物世界中并不存在为人们知晓的入侵、斗争、掠夺、伪装和圈套。然而,对于谱系学而言,就必须考虑下述这些方面:它必须在不考虑任何单一的终极因(finality)的情况下,标出事件的独特性;它必须在出乎意料的地方,在我们通常往往认为没有历史的地方——在情感、爱、良知、本能中——守候这些事件;它必须对事件的重现保持敏感,但不是为了追踪事件演进的渐进曲线,而是重新找出事件扮演不同角色的不同场景;谱系学甚至还必须界定没有出现这些事件的地方,没有发生这些事件的时刻(例如,在叙拉古,柏拉图就没有成为穆罕默德)。

因此,谱系学要求耐心和了解细节,并且,它依赖于原始材料的大量积累。它的“庞大建筑”[1]不可能是“有益的大错误”的直接产物,而是从“不显眼的、无足轻重的真理中,根据一种非常严格的方法”建造起来的[2]。简言之,谱系学孜孜以求渊博的学识。谱系学并不自视为历史学的对立面,在学者鼹鼠**式的眼光中,象哲学家一样故作高深。相反,它反对各种理想意义和无尽的目的论作元历史式的展布(deployment)。它反对寻求“起源”。

2 在尼采那里,我们发现对Ursprung(起源)一词有两种用法。第一种不加强调,而且它可以与其他术语例如Entstehung(出现)、Herkunft(出身), Abkunft(来源), Geburt(诞生)替换使用。例如,在《道德谱系学》一书中,Entstehung或Ursprung都同样可以用来指义务或负罪感的起源;[3]并且在《快乐的科学》中讨论逻辑和知识时,尼采对这两者的起源都不加区别地使用了Ursprung、Entstehung或者是Herkunft。[4]

尼采强调的是这个词的另一种用法。他有时还把一个术语同另一个术语对立起来,例如,在《人性的,太人性的》的第一段中,形而上学所寻求的神奇起源(Wunder-Ursprung)被用来与历史哲学的分析相对立,历史哲学提出的是关于Herkunft和Anfang的问题。尼采还以一种反讽和容易产生误解的方式使用Ursprung一词。例如,人们自柏拉图以来一直寻找的道德的起源(Ursprung)在哪里?“在那些令人厌恶的小心眼结论中。Pudenda Origo。”[5]或者我们应当到哪里去寻找宗教的起源(Urspung)?(叔本华认为,宗教起源于一种特殊的对于来世的形而上学情感)。非常简单,它都属于一种发明(Erfindung)、一种戏法、一种把戏(Kunststück)、一种秘方,它就存在于一种黑巫术,一种黑巫师(Schwarzkünstler)的绝招中。[6]

就所有这些术语的用法以及Ursprung一词的用法变化而言,《道德谱系学》的序言是一个最重要的文本。在这篇文章的一开始,尼采就界定了其目的在于考察道德偏见的起源,而他所使用的术语是Herkunft。随后,尼采重新追溯了他自己是如何涉入这个问题的:他回顾了自己当年“临摹”哲学的一段时期,那时他问,上帝是否必须对恶的起源承担责任。如今,他认为这个问题很可笑,并将之恰当地概括为一种对Ursprung的寻求(此后很快他就用了这个术语概括了保罗·李的活动)。[7]他还进一步使用了一种从《人性的,太人性的》开始的、典型的尼采式分析。在这里,他谈到了“出身假设”(Herkunfthypothesen),这里使用Herkunft一词不可能是随意的,因为它是用来指《人性的,太人性的》一书以来一些讨论道德、禁欲、正义以及惩罚之起源的文本。然而,在所有这些文本中使用的都是Ursprung 一词。[8]这样看来,在《道德谱系学》的这一点上,尼采希望表明Herkunft和Ursprung两个词之间的这种对立是有价值的,而10年前还不存在这种对立。但是,尼采在这种特定意义上使用了这两个术语后,在该序言的最后几段,重又不加区分地使用这两个词了。[9]

为什么至少在某些场合,谱系学家尼采拒绝寻求起源呢?首先,因为寻求起源就是努力收集事物的确切本质、事物最纯粹的可能性以及精心加诸事物之上的同一性,以及先于所有外在的、偶然的和继替的东西的不变形式。寻求这样一种起源,就是要找到“已经是的东西”,而这个东西的形象足以反映它自身;这就是把所有本来能够发生的转折,所有诡计和伪装当作偶发的东西;这就要求摘掉面具,最终揭露出一种源初的同一性。然而,如果谱系学家去倾听历史,而不是信奉形而上学,他就会发现事物背后“有一个完全不同的东西”:那并非一种无时间的、本质的秘密,而是这样的一个秘密,即这些事物都没有本质,或者说,它们的本质都是一点点地从异己的形式中建构出来的。那么理性呢?但是,理性是以一种完全“合理的”方式——即从偶然(Zufall)中——产生的;[10]对真理和科学方法的严格性的执著呢?它们都产生于学者们的激情、他们相互间的仇视、他们狂热且无休止的讨论以及争强斗胜,这些都是在个人间的争斗中慢慢锻造出来的武器。[11]至于自由,就人们的根源而言,难道不是它把人与存在,人与真理联系在一起的吗?实际上,自由这一概念只不过是“统治阶级的一种发明”[12]。在事物的历史开端所发现的,并不是其坚定不移的起源留下的同一性;而是各种异它事物的不一致。是一种悬殊(disparity)***。

历史学还教导我们如何嘲笑起源的庄严性。高贵的起源不过是“以形而上学的方式发展了这样一种观念,即事物在其诞生之际最为珍贵,最为本质”。[13]人们往往相信:事物在起点上最完美;它们光彩夺目地出于造物主之手,现身于第一个清晨毫无阴影的光芒中。起源总是先于堕落。先于身体,先于世界和时间;它与诸神相联系,起源的故事总是如同神的谱系那样被广为传颂。但是,历史的开端是低贱的:这里所说的低贱不是象鸽子的脚步一样,温良恭谨,而是蔑视与反讽,它恰恰是要毁灭一切自负。“人们试图通过指出人的神圣诞生,以图来唤醒他的至高无上感:而如今这条路已被禁行了,因为一只猿猴就站在那入口处”。[14]当人启程时,他将要变成的样子就会给做一个鬼脸;查拉图斯特拉自己,也会有只猴子,一直跟着他、拖着他衣服的下摆。

起源的最后一个前提假定与前两点相联系,起源被当作是真理所在的地方。退回的一个先于所有实证知识的绝对点,正是起源的这个点使一种重新发现起源的知识成为可能,但这种知识又在喋喋不休之中不断虚构对这种起源的认识。这一起源,是一个连接点。在这里,事物的真理与话语的真理联系在一起。但这一连接不可避免地要丧失,话语真理立即会使起源模糊不清,销声匿迹。正是这样一种全新的对历史的残忍态度,迫使我们将这种关系倒置过来,而且迫使人们放弃“青春期”的幼稚追求,在面貌常新、精简规整的真理的背后,实际上是错误千百年来的不断繁衍。如今我们已不再相信“当掀起面纱,真理仍然是真理;我们的生活经历已经足以使我们被说服了”。[15]无疑,真理就是这样一种错误,它无法被反驳,因为在历史的长期焙烤过程中,它已经无法改变了。[16]此外,真理问题本身,真理所拥有的反驳错误的权利和它与表象相对立的权利,真理发展的方式(起初是制作出来供贤人使用的;随后,仅仅保留给那些虔信者;然后,退入一个无法企及的世界,在那里真理被赋予了安慰他人和命令他人的双重角色;最后它被当作一个毫无用处的、多余和充满矛盾的概念而被拒绝了),难道这不就构成了一部历史,一部表面上写的是我们称之为真理,实际上却是错误的历史?真理及其起源的统治,在历史中都有其自身的历史,只是当光芒不再发自中天,不再出于凌晨,也就是“影子最短的一瞬”刚刚一过,我们就走出了这一历史。[17]

一种研究价值、道德、禁欲以及知识的谱系学,将永远不会去追寻“起源”,将永远不会把历史的种种插曲当成不可理解的东西忽略掉。相反,它紧盯着伴随着每个开端的细枝末节和偶发事件;它将一丝不苟地注意它们的小奸小恶;它将等待着它们的出现——有朝一日露出真正面目——以它者的面目出现。无论它们在哪儿,都是无所顾忌地通过“挖掘下面”,还是让它们有时间从迷宫逃脱出来,在迷宫中,其实从没有什么真理扣押它们。谱系学家需要历史来消除关于起源的幻象,其方式很类似一个需要医生来驱赶自己灵魂中阴影的优秀哲学家。他必须能够认出历史的诸多事件,它的跌荡、它的意外、它并不牢靠的胜利和难以承受的失败,说明开端、返祖和遗传。同样,为了评判哲学话语,他也还必须能够诊断身体的疾病、强弱的状况、衰竭和抵抗力。历史是一种不断生成的机体,时而强壮,时而虚弱,时而隐隐躁动,时而晕眩般地狂热骚乱;而只有形而上学家才会从起源那飘渺的理念性中去寻求自己的灵魂。

3 Entstehung(出现)和Herkunft (出身)都能比Ursprung(起源)这个词更精确地标识出谱系学的真正对象;而且,由于它们通常都被译作“起源”,我们就必须努力重新确定它们的恰当用法。

Herkunft (出身)一词相当于先祖(stock)或血统(descent);它自古以来就隶属某个群体,血缘、传统或尊卑等级的群体维系着它。对Herkunft(出身)的分析常常涉及到对种族或社会类型的考虑。[18]但是它试图辨识的那些特征并不完全是某个个体、某种情感或某个观念的类属特征(由于这些特征,我们才可以称它们为“希腊人的”或“英国人的”);毋宁说,它寻求的是一些微妙的、独特的和个体之下(sub-individual)的标记,这些标记可能会自我交叉,从而构成一个难以解开的网。这个起源远非一个类似(resemblance)的范畴,使人们对不同的特征加以拣选,以便分类:德国人说他们拥有双重灵魂,认为这样就已经深入解释了他们的复杂性;他们上了某种吉利数字的当,或者更恰当地说,他们试图掌握种族上的混杂,而实际上正是他们正是从这种混杂中产生出来的。[19]正是从“灵魂”假装是统一的,或“我”编造了一种认同或一致的地方出发,谱系学家开始研究那开端,无数的开端,稍用历史的眼光,就可以很容易看到它模糊的足迹和淡淡的色彩。对血统的分析,促使拆解“我”,在这个空洞的综合之处,代之以大量稍纵即逝的事件的繁衍滋生。

对血统的分析还准许根据某个特征或概念的独特面貌发现事件的繁衍,通过这些事件,也多亏这些事件,并且以这些事件为背景,特征或概念才得以形成。谱系学并不妄称要回溯,重建一个超越了被遗忘的事物的散布状态的宏大的连续性;它的义务不是要证明,过去在现在之中积极地发挥作用,继续秘密地赋予现在以活力,也不是在昔日的所有兴衰成败之上强加一种从一开始就已勾划好的形式。谱系与某个物种的演化、一个民族的命运都毫不相干。相反,追随血统的复杂进程就是要将一切已经过去的事件都保持它们特有的散布状态上;它将标识出那些偶然事件,那些微不足道的背离,或者,完全颠倒过来,标识那些错误,拙劣的评价,以及糟糕的计算,而这一切曾导致那些继续存在并对我们有价值的事物的诞生;它要发现,真理或存在并不位于我们所知和我们所是的根源,而是位于诸多偶然事件的外部(exteriority)。[20]无疑,正是因为这一点,当道德的所有起源都不再令人肃然起敬时——Herkunft(出身)就从未受人敬奉——它就会遭到批判。[21]

这样的血统传给我们的是一种危险的遗产。在很多的场合,尼采都将Herkunft(出身)和Erschaft(遗物)这两个术语联系起来。尽管如此,我们不应当上当受骗,认为这一遗产是一种获得,一种占有,将不断积累和固化;毋宁说,它是一个由断层、裂缝以及异质层构成的并不稳定的集合,从内部或者从下面威胁着那个脆弱的继承者:“某些人心术不正、心神不宁、不守秩序、不讲礼貌,这是无数逻辑不准确、浅薄粗疏和草率结论的最终后果,而他们的祖先是这些问题的罪魁祸首”。[22]对血统的搜寻并不是奠定基础:相反,它动摇了那些先前认为是固定不变的东西;它打碎了先前认为是统一的东西;它显示了先前想象为保持自我一致的东西实际上是异质的。那还有什么信念能经得起这种搜寻,以及更具决定意义的,还有什么知识能经得起这种搜寻?如果对一个收集并精心记录了诸多事实,或者进行证明和反驳的学者作一种谱系学的分析,他们表面上看起来是超然的,并“纯粹”献身客观,但他们的出身立即就会泄露出书记员手中的废旧文件或是律师的辩辞,这些人才是他们的父辈。[23]

最后,血统与身体紧密相关。[24]它深深地体现在神经系统中,体现在气质中,体现在消化机制中;因祖先犯下的过错,造成他们呼吸不畅、进食困难、身体疲惫虚弱。只要父辈们倒果为因,相信有“来世”,或者相信永恒有价值,他们孩子的身体就会遭殃。他们的懦弱和虚伪就是错误的结果:但不是苏格拉底意义上的,也不是说因为犯了错误就导致了邪恶,更不是因为背离某个源初真理,而是身体,无论生死,不管强弱,都能保持所有真理和所有错误的约束作用,就象他同样也能延续这种起源,即血统一样,只不过以一种反转的方式。为什么人们发明了这种沉思冥想的生活?为什么赋予了这种存在方式一种最高价值?为什么要赋予在沉思中形成的那些虚构以绝对真理?“在野蛮时代……,如果某个个体力量衰落了,如果他感到自己疲惫了或病了,抑郁或腻烦,并因此,在短期内没有欲望或没有食欲,他就变得相对说来一个更好的人,也就是,不那么危险的人。他的悲观主义观念只会形诸文字或反思。在这种精神状态下,他将会变成思想家和先知,或通过想象进一步发展他的迷信”。[25]这个身体,以及影响这一身体的每样东西(食物、气候以及土壤),都属于出身。在身体上, 人们找到了过去事件的烙印,并且也产生着欲望、失败和错误。这些欲望、失败和错误也会在身体中结合在一起,在此突然表现出来,但是,在身体中它们也会彼此分离,发生战争,它们的影响会相互抵消,并进行着它们难以克服的冲突。这个身体就是铭记事件(语言标记了事件,思想又消解了事件)的层面,是自我拆解的处所(自我在此表现为一个统一实体的幻象),是一个一直处于风化中的器物。谱系学,作为一种血统分析,因此,连接了身体与历史。它应该揭示一个完全为历史打满烙印的身体,和摧毁了身体的历史。

4 Entstehung则特指出现(emergence),兴起的时刻。它是现身的原则和独特规律。由于人们往往在不间断的连续性中寻找出身,所以也常把出现错当成最终时刻;眼睛并不是生来就是用来凝视沉思的,而惩罚也不仅仅有儆戒的目的。这些结局,表面上是终结,但实际上仅仅是一系列征服中当时的插曲:眼睛最初是用来狩猎和战争;而惩罚,一直服从于诸如复仇、驱逐入侵者、赔偿受害者和恐吓他人这些形形色色的需要。形而上学家把现在放在起源处,使人们相信这样一个寻求目的地的含糊工作,在这一工作中,形而上学家试图呈现出源初的时刻。然而,谱系学寻求重新确立各种不同的征服体制:不是意义的预见力量,而是支配的偶然游戏。

出现总是在诸多力量构成的某种状态中产生的。对出现的分析必须描述各种游戏及其方式,包括这些力量相互发动的斗争,或针对不利环境发动的斗争,或那些企图通过这些力量的分裂、使之互相争斗而避免退化,并重新获得力量的努力。例如,“在针对那些本质上总是不利条件的持久战中”,确保了一个物种(动物的或人类的)的出现及其定型。事实上,“这一物种要作为一个物种,实现其自身,它的形式必须具有持久性、统一性和简单性,从而能够在这场与相邻物种的斗争,或者与反叛中的被压制者的斗争中存活下去。”而另一方面,当这个物种取得胜利,而且也不再受到外来威胁时,“分裂成各种品种的个体之间彼此争夺光和热的唯我主义“的斗争就展开了,个体的一些变异就会在诸多力量构成的另一个状态中出现了。[26]还有些时候,力量与自身争斗,而且不仅是在沉醉于力量过度之际(力量在过度时发生分裂),而且还发生在力量衰弱之际。力量抗拒自身日益增长的疲乏,并从中获得力量;力量对疲乏施加界限,折磨它,羞辱它,给它披上更高的道德价值的滑稽外衣,并且,作为交换,重新获得自身力量。正是在这一过程中,禁欲的理想诞生了,它“产生于一个退化的生命的本能之中,这个生命……为自己的生存而斗争”。[27]也是在这一过程中,宗教改革出现了,它恰恰发生在教会最不腐败的地方;[28]德国的天主教在16世纪保留了足够力量反击自身,责罚自身的身体和历史,并使自身精神化,从而成为一种良知的纯粹宗教。

因此,出现是诸多力量登场的入口;出现就是这些力量的爆发,从幕后跃到台前,每种力量都充满青春活力。尼采称之为善之概念的“群现”(Entstehungsherd)[29],它并不体现在强者的能量或弱者的反作用上,确切地说是,是它们的正面对抗或相互叠加的一个分布状态。这是一个空间,使这些力量分庭抗礼;这是一个虚空,这些力量借助它用手势和言辞相互威胁。由于血统指的是本能的品质或强弱,以及本能留在身体上的标记,那么出现就特指一个对抗的场所,但不能把它想象为一个发生斗争的封闭的场,或敌对各方相互对峙的平面;相反,如同尼采在分析善恶时所展现的那样,这是一个“非场所”(non-lieu,non-place),纯属各方面对的距离,它意味着对手们并不属于一个共同空间。因此,出现不能归因于任何方,也不能带给任何一方以荣耀,因为它总是发生在力量之间。

在某种意义上,在这个没有场所的舞台上演的总是只有一出戏,即支配者和被支配者无休止反复表演的戏剧。某些人对其他人的支配导致了价值的分化;[30]阶级支配产生了自由的观念;[31]人们夺取生存必需品,并强加给这些东西以一种原本没有的持续不变的特性,以及强行使之同化,这些说明了逻辑的诞生。[32]这种支配关系并不是一个“关系”,就像支配发生的场所不能说是一个场所一样;并且,恰恰由于这个原因,在历史的每时每刻,支配总是固定在仪式中;它颁布义务和权利;制定细致的程序。支配在事物甚至在身体内建立了标志,刻下了记忆,它记下了债务的帐目。支配导致了这个由众多规则构成的世界,但这些规则并不是要缓和暴力,而毋宁是让暴力发挥作用。如果接受那些传统的信念,人们会错误地以为,一切人反对一切人的战争会在自身的矛盾中自我消耗殆尽,并以宣告放弃暴力和服从使公民和平的法律而告终。相反,规则是一种残酷计算的愉悦,一种预计的流血;而这种快乐和鲜血又不断激发新支配以及细致重复的暴力场景登台上演。这种对于和平的渴望、妥协带来的安宁以及对于法律的默默接受,根本不是某种重大的道德皈依或者是某种导致法律产生的功利性算计,而是支配的结果,并且,事实上,是支配的倒错:“过失、良知以及责任,它们出现之源都在这个债权法的领域中;而它们的萌发,都如同大地上发生的任何重大之物的萌发一样,都是鲜血浇灌的。”[33]人性(humanity)并不是经历了无数战斗,直至到达普世的互惠,即规则最终取代了战争;人性在一个规则系统中慢慢从中获得进步,设置了它的所有暴力,从而从支配迈向支配。

正是这一规则的性质使暴力可以对抗暴力,使现在的支配者屈从于另一种支配。规则本身是空洞的,是暴力的,是没有终结目的的;它们可以服务于任何目的,应用于任何意愿。历史的大游戏属于能够攫取这些规则的人,属于那些有地位使用这些规则的人,还属于这样一些人,她们乔装打扮以歪曲规则,反转规则的含义来使用规则,使规则反过来针对那些当初强加规则的人;这些人进入了这一复杂机制,使这种机制运作起来,使支配者被他们自己的规则所支配。人们反复提及的“出现”,并非同一意涵相继出现的形象;毋宁说,这些出现是替代、置换、被伪起来的征服以及全盘翻转的结果。如果说解释是将隐藏在起源中的意涵慢慢暴露出来的话,那么就只有形而上学才能人性的形成。但是,如果说解释是借助暴力或骗取一个自身并无本质意涵的规则体系,并且是给这个体系强加上一个方向,使之服从一个新的意志,强迫它参与另一个游戏,使之服从于第二个规则,那么,人性的形成就是一系列的解释。谱系学应该把道德的、观念的和形而上学概念的历史,自由概念的历史或禁欲生活的历史,看作是不同解释的“出现”,这就需要使这些历史作为发生在各种进程的舞台上的事件呈现出来。

5 我们将谱系学定义为对“出身”(Herkunft)和“出现”(Entstehung)进行的研究,这与人们通常所说的历史学有什么关系呢?当然,人们都知道尼采对历史学的那些著名指责,但是我们暂时将这一点放在一旁。不过,尼采有时把谱系学看作是效果史(wirkliche Historie),在很多情况下他也将谱系学概括为历史“精神”或“历史感”。[34]事实上,从《不合时宜的沉思》的第二部分开始,尼采就从来没有停止批评这样一种历史学,这种历史学重新引入了(并且总是假定了)一个超历史的视点:这种历史的作用是把多样性最终化约为时间,从而组合成一个完全自我封闭的总体;这种历史总是使我们以一种和解的形式来看待过去的一些动荡;这种历史带着世界的终极的眼光来看待过去的一些事物。这种历史学家的历史在时间之外寻找一个支点,并妄称其判断的基础是一种预示世界终极(apocalyptic)的客观性。然而,这种历史却假定存在了永恒真理、灵魂不朽以及始终自我同一的意识。一旦历史感为一种超历史的视角所支配,就会被形而上学所利用,并且,形而上学通过把历史感纳入客观科学的一类,也就可以把自己的“埃及”强加给历史感。而另一方面,如果历史感不承认这些绝对项是确定无疑的,它就规避了这种形而上学,从而就成了谱系学的特有工具。如果是这样的话,与历史感相应的就是那种分辨、分离和分散事物的敏锐眼光;这种目光能够让我们看到分歧之处和处于边缘的东西,这种分解性的眼光能够自我解剖,能够抹去人的存在统一性(人们以往假定可以通过这种存在的统一性,将人的至高无上延伸到他的过去)。

在历史感这里,效果史发挥了作用,历史感将人那里所用被认为不朽的东西都放在变的过程中。我们相信情感永久不变,不是吗?但是每一种情感,特别是那种最高贵和最超然的情感,都有它的历史。我们相信本能是单调不变的,并想象它们不管在哪儿都一如既往地发挥作用。但是掌握历史的知识,就知道这些本能并不是一体的,它们千变万化,时强时弱,影响忽大忽小。历史知识很容易就把握了本能的缓慢转化,把握了那些一旦加诸自身就会无情地毁灭自身的运动。[35]我们都相信,无论如何,身体只服从生理规律,我们相信,身体不受历史的影响,但这也是错误的。这个身体是为一系列体制塑造出来的;它习惯于工作、休息和节假日的节奏;食物或价值,饮食习惯和道德律法以及其它一切类似的东西,毒化了身体;但它也形成了一些抵抗力。[36]“效果”史与传统历史的不同之处就在于它没有常项。在人——即使他的身体也不例外——当中没有什么东西是足够固定的,可以作为自我认识或理解他人的基础。传统历史在面向过去时,是在历史的总体性中去把握过去,它让我们追溯过去时把它看作一个被动的连续运动,这些东西都必须予以系统地铲除。因此,我们就必须摒弃上述所有这些旨在认定一致性,以安慰作用的游戏。知识,即使是打着历史的旗号,也不是指“重新发现”,尤其不是指“对我们自身的重新发现”。当历史在我们自身的存在中引入非连续性时,历史就成为“效果”史了——因为历史使我们的情感分化,使我们的本能戏剧化,使我们的身体多样化,并让它们自相对抗。“效果”史从未囿于那种保证生命和自然的稳定性的自我,并且效果史不允许自身被冥冥之中一种顽固不变的力量带向千年王国的终点。它掏空了人们喜欢给它设立的基础,并猛烈地攻击人们妄称的连续性。这是因为知识并非是用来理解,而是用来分解(trancher)。

就此而言,我们可以抓住尼采所理解的历史感的特征,那种与传统历史相对立的效果史的历史感。效果史颠倒了通常在一个事件的爆发与连续性的必然性两者之间确立的关系。整个历史学(神学的或理性主义的)的传统都倾向于把独特事件化入一个理念的连续性之中,化如一个目的论运动或一个自然的链条中。然而,“效果”史是从事件最独特、最鲜明的地方使事件显现出来。因此,事件就不是一次决定,一项条约,一段统治,或一场战斗,而是相互对立的力量构成的一种关系,是被篡夺的权力,是以子之矛、攻子之盾,是一种使自身脆弱、松懈,并毒化自身的支配,是一个带着面具的“他者”的出现。在历史中起作用的力量既不是由命运,也不是由机制所控制的,而是战斗导致的机遇的结果。[37]它们没有呈现为一种原初意图的一连串形式,也没有采取一种结局的形态,因为这些力量总是体现在事件的随机独特性上。与那个完全由一个神圣蜘蛛织就的基督教世界相反,而且也不同于分裂为意志王国和宇宙的巨大无价值领域的古希腊世界,效果史的世界只知道一个王国,没有神意或终极因,只有“必然性的铁臂摇动着机遇的骰子盒”。[38]机遇并不简单地是抽签,而是在每一次试图通过权力意志来掌握机遇的尝试中,却导致了更大风险的机遇,从而增加了机遇的赌注。[39]我们所知的世界并不是这个样子:一个归根结底是简单的世界,只剩下本质特征、最终意义或它们初始的和最终的价值,事件都消失不见了。相反,这个世界是由大量错综复杂的事件构成的。如果它看上去似乎“色彩斑斓,饱含深意”,那也是因为它是由一“大堆错误和幻觉”[40]产生的,而这“大堆错误和幻觉”却藏而不露。我们经常希望历史学家能证实我们的信仰:现在是基于深刻的意图和不变的必然性之上的。但真正的历史感认定的却是,我们存在于无数遗失的事件堆中,没有里程碑,也没有一个原初的坐标。

效果史还可以颠倒传统历史学因为依赖形而上学而确立的那种亲疏远近的关系。传统史学喜欢把目光投向远处和高处:这是最高贵的时代,最高雅的形式,最抽象的观念,最纯粹的个体性。传统史学通过尽可能接近它们来完成这一点,将自己置于历史的高峰脚下,不惜冒接受那十足的青蛙的视角这样的危险。而相反,效果史则将目光放在近处:身体、神经系统、营养、消化和精力;它开掘那些衰败的时代,并且如果它偶尔注意到那些兴盛的时代,也带着怀疑的目光,去发现一种野蛮和无耻的混乱,但不是出于仇恨,而是充满欢乐。它并不惧怕向下看,只是这种向下看的眼光,以及它的下降是为了获得不同的视角,为了要展现散布和差异,为了使事物保持它素有的尺寸和密度。效果史扭转了历史学家掩人耳目的做法,佯称要探究久远的事物,以卑微的方式接近这种给他们希望的久远(这就象一些形而上学家,他们之所以看到来世,是因为来世许诺给他们以报偿)。效果史研究最贴近的东西,但却是为了猛然摆脱它,以便从远处摆脱它(这种眼光类似医生,贴近观察是为了做出诊断,指明差异)。历史感更接近医学,而不是哲学。尼采曾说过“历史的方式或生理学的方式”[41]这样的话,这也不足为怪,因为哲学家的怪癖就是系统地否认身体,其它怪癖还包括“完全没有历史感,仇视变的观念,埃及风格”,固执地“要把终结处的东西置于开端”,“把最终之物放在首位”。[42]对于历史学来说,有比充当哲学的婢女——也就是详细叙述真理和价值的必然诞生——更为重要的事;历史学应当成为一种关于活力和衰败、高峰和退化、毒药和解毒的鉴别性(differential)知识。它的任务是成为一种治疗科学。[43]

最后,效果史的最后一个特点是它不惮于成为视角性的知识。历史学家千方百计想在他们的作品中抹去某些因素,因为这些因素暴露了他们在观察时的地点、时间和立场,以及他们不可抗拒的激情。尼采理解的历史感,有它的视角,而且承认历史感并非不偏不倚的体系。它从特定的角度出发观察,带着特有的偏好加以褒贬,去追寻毒药的痕迹,找寻最佳的解药。在观察的东西面前,历史感并不刻意隐藏自己的视角,它也不寻找规律,把所有运动归结为这种规律;这种眼光既知道它从哪里来,也知道它观察的是什么。这种历史感使知识得以在认知活动中从事谱系学研究。效果史从它所处的位置出发,垂直地建构了历史学的谱系学。

6 在这种历史学的谱系学中,尼采将历史感同历史学家的历史联系在一起。它们共有一个开端,不纯而且混杂;它们有同一个迹象,在这一迹象中,人们既可以辨认出病症,也可以识别某种了不起的品种的萌芽。[44]它们同时出现,后来才走上了不同的道路,既然如此,我们的任务就是一并追寻它们共同的谱系。

历史学家的出身(Herkunft)很清楚:它的出身卑微。历史学的特点之一就是不作选择:不分主次地认识一切;不分高下地理解一切;不加区分地接受一切。什么也逃脱不了它,它什么也不排斥。历史学家会说,这证明了他们既老练,又谨慎:当历史学家面对别人时,他们有什么权利强加自己的品味?当他面对过去的事实时,他们有什么权利强加自己的偏好?他历史学家的错误就在于他们完全没有品味,粗疏,但实际上正是这种没有没有品味和这种粗疏,才企图自命不凡地以通俗方式搜求卑下的东西。他们对所有乏味的东西照单全收;或者毋宁说,对这些本该令人厌倦的东西却自得其乐。他看上去客观公正,实际上却偏偏不承认任何伟大,并将一切归结为最平庸的共性。任何东西都不会超过他;如果他想有所了解,并且了解一切,也是为了侥幸发现日渐琐细的秘密:“卑下的好奇心”。历史来自何处?来自平民。历史向谁说话?向着平民。而且,历史对平民的话语非常象一位民众煽动家的腔调:“没有谁比你们更伟大,你们这些好人,任何自称比你们更高的人都是恶”。历史学和民众煽动家如出一辙,随声附和:“没有什么往昔比你们的现在更伟大,而我的细致知识将向你们表明,历史上所有那些显赫人物,实际上都渺小、邪恶、不幸。”这种历史学家的先辈可以上溯到苏格拉底。

但这种民众煽动家必定是虚伪的。他必定是将自己独特的怨恨掩藏在普遍项的面具下。正如民众煽动家一定会诉诸真理、本质规律、以及永恒的必要性一样,这个历史学家也一定会诉诸客观性、事实的精确性以及过去的既定性。这个民众煽动家会否认身体,以便确立一个没有时间性的观念的主宰地位,而这个历史学家会抹去自己的个体性,以便其他人可以登台发言。因此,他就专门反对自己:对自己的偏好缄默不语,克制自己的不快,模糊自己的视角,代之以一种普适的几何学虚构。他模拟死亡以便进入死者的王国,去获得一个没有面孔,没有名字的准存在(quasi-existence)。在这个历史学家抑制自己个人意志的世界上,他能够向他人表明一个最高意志的必然规律。通过抹煞自己知识中意志的所有痕迹,他将从认识对象的角度找到永恒意志的形式。历史学家的这种客观性颠倒了意志和知识之间的关系,同样,这种客观性就是一种对神恩、终极因和目的论的必然性的信仰。历史学家属于禁欲者的家族。“我受不了那些研究历史的充满欲望的阉人,禁欲理想的娼妓;我受不了那些编造生活的苍白的坟墓;我再也受不了那些萎靡不振的疲惫东西,他们卖弄聪明,带着一种客观的眼光”。[45]

至于历史学的出现(Entstehung),它的出生地是在19世纪的欧洲:在这块混血和杂种的国度,在这个“人种混合”的时代。与那些文明鼎盛的时刻相比,我们就成了野蛮人:在我们眼前,满目可见已成废墟的城市和难以索解的纪念碑;我们伫立在残垣断壁前;我们问,这些空空如也的神殿是哪些神曾经居住的。伟大的时代既少有这种好奇心,也少见我们这种过分的虔敬;伟大的时代无视它们的前辈:古典时期就曾无视过莎士比亚。欧洲的衰落给我们提供了一个巨大的场景,展现了一个已经消亡、已经逝去的强大时刻,而这一场景的性质就是要再现一出戏剧;由于没有铭刻我们自己的功业、属于我们的纪念碑,我们就生活在一堆道具中。但是,问题还不只这些。欧洲人不再知道他们自己是谁;他们无视自己种族的混杂,而寻找一个该他扮演的角色。他们缺乏个体性。我们因此可以开始理解19 世纪自发产生的对于历史的爱好:力量的贫乏和那些抹煞了一切个体特征的混杂所产生的结果和禁欲主义的苦行所产生的结果是同样的;19世纪的欧洲人没有能力创造,没有自己的作品,它需要依赖往昔和别处的成就,所有这些都迫使历史学陷入平民的卑下好奇心。如果这就是历史学的谱系,那么,它如何使自身成为一种谱系学的分析呢?为什么它没有成为一种煽动民众的或宗教性的知识呢?它何以可能在这同一舞台上改换角色呢?只有当人们攫取了它,掌握了它,并转而用以反对它的出身,才有可能。实际上,这就是Entstehung 这个词的本义:它并不是经过一段长期准备后不可避免的结果,而是一个场景,在此,各种力量冒险、敌对,在其中竟胜;但在此,它们也可能被征用。形而上学出现的地方就是雅典的平民煽动,苏格拉底发自平民立场的嫉恨以及他对不朽的信仰。而柏拉图本可以攫取这种苏格拉底哲学,转而反对这种哲学。很可能,他总想这样做,但他失败了,失败却使他成了形而上学的奠基人。19世纪的问题与此很相近:要避免象柏拉图对待苏格拉底那样来对待历史学家的平民禁欲主义。不要把平民禁欲主义放在历史哲学内,而是要从禁欲主义的产物出发,将其全盘粉碎;必须掌握历史以使之为谱系学所用,也就是,完全用来反柏拉图。只是这时,这种历史感才会完全摆脱超历史的历史学。

7 这种历史感有三种用法,与柏拉图式的三种历史学模式针锋相对。首先是戏仿(parody)的用法,用来破坏现实性,与作为回忆或认可的历史学主题针锋相对;其次是分解的用法,用来破坏身份(identity),与作为连续性或传统的历史针锋相对;第三是献祭的用法,用来破坏真理,与作为知识的历史针锋相对。无论如何,这就是使历史摆脱与记忆模式(无论该模式是形而上学的,还是人类学的)的联系,使历史成为一种反记忆,并在历史中展现一种完全不同的时间。

首先是这种戏仿和滑稽的用法。这样一位历史学家向这个血统混杂的无名欧洲人(他不再知道自己是谁,也不知道他该用什么名字)提供其他多种可替换的身份,这些身份比他自己的身份更为个性化,也更具现实性。但是,一个有历史感的人不会为这种替换所欺骗,它只是一种伪装。历史学家们曾为法国大革命提供了罗马的典范,为浪漫主义提供了骑士的盔甲,并且向瓦格纳时代提供了一位日尔曼英雄的战剑,这些都是艳俗的古装,古装下的非现实性一直延伸到我们自己的非现实性。让某些人去信奉这些宗教吧!让他们去拜洛伊特去纪念一种新的彼岸吧!让他们去成为兜售空洞身份的旧货商吧!好的历史学家,这种谱系学家,将知道如何设想这种化妆舞会。他将不会过分严肃而置身其外;相反,他将竭尽所能将这个舞会推到极致,举办时代的盛大狂欢节,在这个狂欢节上,诸多面具将不断重现。不是把我们苍白的个体性等同于往昔确定无疑的身份,而是通过对身份的重现,使我们“非现实化”。重新佩戴这些面具——霍亨斯陶芬王室的弗利德里克大帝、凯撒、耶稣、狄奥尼索斯,或许还有查拉图斯特拉——重新开始历史的滑稽戏,我们将会在我们的非现实性中重现上帝更不现实的身份,而正是上帝开始了“非现实化”的过程。也许,我们可以发现这样一个领域,在那里,原创性作为对历史的戏仿和对上帝的搞笑再次有了可能”。[46]在这里,我们认出了《不合时宜的沉思》的第二部分称之为“纪念碑式的历史”的戏仿:这种“纪念碑式的历史”用来重建历史变迁的高峰,并将其保持在永远的在场状态,根据它们内在本质的标记来重新发现功绩、行动和创造的历史。但是,在1874年,尼采指责了这一历史,指责这是一个完全专注于崇拜的、禁止进入生活的实际激情和创造性的历史。他生前最后撰写的一些著述中出现的模仿就用来强调:“纪念碑式的历史”本身就是一种戏仿。谱系学是一种狂欢地参与的历史。

历史的第二种用法是对身份的系统性分解。因为这种身份是非常脆弱,所以我们试图在一个面具下保护它,拼凑它,因此这种身份本身就是戏仿:面具下居者无数,无数的灵魂也在那儿争一席之地;各种系统彼此交错、互争高下。当人们研究历史时,他“不象一个形而上学家,而是乐于看到隐藏在自我中的,不是一个不朽的灵魂,而是许多会死的灵魂”。[47]而就在这样每一个灵魂中,历史学发现的不是一个被遗忘的、急切渴望复活的身份,而是一个由不同且多样的因素构成的、无法为综合力支配的复杂体系:“高等文化的一个标志就是以一种完全清醒的方式认识到进化的某些阶段,而低等的人们不加思索地就度过了这些阶段……第一个结果就是我们可以把那些与我们相似的人理解为完全被决定的系统,是不同文化的代表,也就是说,他们是必然的,而且是可变的。而反过来,我们能够对我们自己的进化阶段进行划分。”[48]在谱系学的指导下,历史学的目的并非要发现我们的身份的根源,而是要投身对身份的分解。它并不寻求界定我们出现的独特开端,那个形而上学家们许诺我们将返回的家园;它寻求的是彰显穿过我们的一切非连续性。在《不合时宜的沉思》看来,“好古历史学”追求的是相反的目标。它寻求我们的现在所扎根的土地、语言和邦国的连续性,并且,“精心地培育那些永存的东西,为后代留下人们出生时的那些条件”。[49]《不合时宜的沉思》指出了这种历史学的危险,它泥古不化,妨碍创造性。稍后(其实在《人性的、太人性的》一书中就早已出现),尼采又再次谈到了好古者的任务,但却是从完全对立的方向出发。如果谱系学想要提出与我们诞生的国度、我们讲的语言或者统治我们的法律有关的问题,那么谱系学的意旨却是要揭示这些异质系统,它们在我们自我的面具下,禁止了我们出现任何的同一性(身份)。

历史学的第三种用法是将知识主体献祭。从表面看来,或者不如说从历史学佩戴的面具来看,历史意识是中立的,全无激情,只关注真理。但是如果历史学探究一下自身的话,并且如果更一般地深入追问一下在自身历史中不同形式的科学意识,历史学就会发现求知意志的各种形式及其转换:本能、激情、讯问者的专注、残酷的去芜取精以及恶意。它发现了采取某种特定的立场所具有的暴力,他的立场就是站在那些因无知而幸福的人的对立面,在保护人性的生机勃勃的幻觉的对立面,这种立场乐于接受研究中的风险和发现中的不安。[50]对这一渗透人性的伟大求知意志[51]进行历史的分析就揭示出,没有什么知识不基于非正义(这里并没有,即使在认知中也没有,真理的权利或真的基础);这一分析还揭示出,这种求知本能是有害的(有时甚至是致命的危害,它不可能也不愿意为人类造福)。即使今天这种求知意志所波及的领域已大大扩展,它也仍没有取得一个普世真理;也没有给人提供精确客观地支配自然的方式。相反,求知意志不停地增加风险,到处制造危险;它粉碎了幻觉的防卫线;它消除了这个知识主体的统一性;它释放出自身的一些因素,而这些因素就是要分解和毁灭它自己。知识并没有渐渐地同它的经验之根,即产生它的那种原初需要,拉开距离,成为只服从理性要求的纯粹玄想;在其发展中,知识与一个自由主体的构成和肯定无关;毋宁说,知识使人们逐渐屈从于本能的暴力。在当初宗教要求身体献祭的地方,如今知识号召对我们自身进行实验,[52]召唤我们献祭知识的主体。“知识在我们当中已经转换成一种不畏任何牺牲、不畏任何事物而只担心自身绝灭的激情。也许人类将最终由于这种求知的激情而灭亡。但即使不是毁于这种激情,那么也是毁于孱弱。我们必须准备说出我们的选择,我们希望人性结束于火和光之中,还是结束于在砂石之中?”[53]如今,我们应当废弃由19世纪哲学家费希特和黑格尔传下来的两个重大问题(真理和自由的互为基础以及绝对知识的可能性),代之以这样一个主题,即“通过绝对知识而灭亡,这很可能构成了存在的部分基础”。[54]在批判的意义上说,这并不意味着求真意志会受到认知的限度的限制,而是意味着,在献祭知识主体时,求真意志已丧失了一切限界以及一切真理的意图。“也许这里留下了一个惊人的思想,这个思想也许会变得战胜任何其他的勃勃雄心,也许会克服那个最胜利辉煌的求真意志:人性观念牺牲着其自身。看来无可争议的是,如果这一新的星辰出现在地平线上,那么只有这种求真的欲求,带着它巨大的特权,才有可能指导和承受这样一个牺牲。因为,对于知识来说,没有什么牺牲巨大过分了。当然,这一问题还从来没有提出过……”。[55]

《不合时宜的沉思》讨论了历史的批判性用法:历史学公正地裁断过去,斩断它的根源,消除传统的虔敬态度,通过向人提供关于人的其他起源(不同于他情愿看到那种)来解放人。然而,尼采责备批判史学,因为它使我们在感情上与每一种真正的源泉拉开了距离,因为它牺牲了生命运动本身而仅仅关注真理。但我们看到,此后不久,尼采又重新考虑了他起先拒斥的这一思路,但是他将这一思路指向一些完全不同的目标。这个问题不再是以只有我们现在才能拥有的真理的名义来裁断过去,而在于冒险摧毁那个求知意志的无尽的部署中寻求知识的主体。

在某种意义上,谱系学回到了尼采在1874年认识到的历史学的三种样式。它不顾尼采以生命的肯定性力量和创造性力量的名义提出的反驳,回到这三种样式,但却改变了它们的形态:对纪念碑的崇拜已变成了戏仿;对古代连续性的尊重已变成了系统的分解;以一种今人持有的真理来批判过去的非正义,这种做法已变成了借助一种求知意志特有的非正义来摧毁认知主体。

注释:

* 参见F. W. Nietzsche, “Preface to On the Genealogy of Morals”(1887), in Basic Writings of Nietzsche, ed. and trans. Walter Kaufmann (New York: Modern Library, 1968), 第4, 7节——英译者注。

[1] F. W. Nietzsche, The Gay Science (1882), trans. Walter Kaufmann (New York: Random House, 1974), 第7节。

[2] F. W. Nietzsche, Human, All Too Human (1878; New York: Gordon Press, 1974), 第3节。

** 福柯使用这一意象,兼有“勤恳工作”与“目光短视”之义——中译者注。

[3] Nietzsche, Genealogy, 第II部分,第6, 8节。

[4] Nietzsche, Gay Science, 第110, 111, 300节。

[5] F. W. Nietzsche, The Dawn of Day (1881; New York: Gordon Press, 1974), 第102节(英译者注:Pudenda origo的意思是“无耻之极的起源”) 。

[6] Nietzsche, Gay Science, 第151, 353节; 又见Dawn, 第62节; Genealogy, 第I部分, 第14节; F. W. Nietzsche, “The Four Great Errors,”in Twilight of the Idols (1888) in The Portable Nietzsche, ed. and trans. Walter Kaufmann (New York: Viking Press, 1954), 第7节。(英译者注:Schwarzkunstler意思是巫术)

[7] 保罗·李的文章名是”Ursprung der Moralischen Empfindungen”。

[8] 见于Human, All Too Human, 警句第92题名为Ursprung der Gerechtigkeit。

[9] 在《谱系》一书的主体中,Ursprung和Herkunpt在很多地方都是互换使用的(第I部分,第2段;第II部分,第8,11,12,16,17段)。

[10] Nietzsche, Dawn, 第123段〔尼采原文为:“理性——理性是怎样来到这个世界的?合理地(wie billig),以一种非理性的方式(auf eine unvernünftige weise),即从偶然中产生的。〕

[11] Nietzsche, Human, All Too Human, 第34段。

[12] F. W. Nietzsche, “The Wanderer and His Shadow”(1880), in Complete Works (New York: Gordon Press, 1974), 第9段。

*** 福柯的《知识考古学》(Archaeology of Knowledge)一书中许多关键词都与这个“悬殊”的主题相关:连串、不连续性、分割和差异的概念。如果在辩证法的领域和运动中可以找到“同样”一词,那么在这个机遇世界中“悬殊”自身则代表了一个“事件”——英译者注。

[13] Nietzsche, “Wanderer,” 第3段。

[14] Nietzsche, Dawn, 第49段。

[15] F. W. Nietzsche, “Nietzsche contra Wagner” (1888), in Portable Nietzsche.

[16] Nietzsche, Gay Science, 第110,265段。

[17] Nietzsche, “How the True World Finally Became a Fable,” Twilinght of Idols.

[18] 例如,有关种族,请看尼采的Gay Science, 第135段;Beyond Good and Evil (1886), in Basic Writings, 第200,242,244段;Genealogy, 第I部分,第5段;关于社会类型,请看,Gay Science, 第348-9段;Beyond Good and Evil, 第260段。

[19] Nietzsche, Beyond Good and Evil, 第244段。

[20] Nietzsche, Genealogy, 第III部分,第17段。沮丧感情的abkunft。

[21] Nietzsche, “‘Reason’ in Philosophy,” Twilight of Idols.

[22] Nietzsche, Dawn, 第247段。

[23] Nietzsche, Gay Science, 第348-9段。

[24] 同上。

[25] Nietzsche, Dawn, 第42段。

[26] Nietzsche, Beyond Good and Evil, 第262段。

[27] Nietzsche, Genealogy, 第III部分,第13段。

[28] Nietzsche, Gay Science, 第148段。人们还必须将佛教和基督教的Entstehung归因于意志的贫乏。

[29] Nietzsche, Genealogy, 第I部分,第2段。

[30] Nietzsche, Beyond Good and Evil, 第260段;又请看Genealogy,第II部分,第12段。

[31] Nietzsche, “Wanderer,” 第9段。

[32] Nietzsche, Gay Science, 第111段。

[33] Nietzsche, Genealogy, 第II部分,第6段。

[34] Nietzsche, Genealogy, 序言第7段和第I部分第2段;, Beyond Good and Evil, 第224段。

[35] Nietzsche, Gay Science, 第7段。

[36] 同上。

[37] Nietzsche, Genealogy, 第II部分,第12段。

[38] Nietzsche, Dawn, 第130段。

[39] Nietzsche, Genealogy, 第II部分,第12段。

[40] Nietzsche, Human, All Too Human, 第16段。

[41] Nietzsche, Twilight of Idols, 第44段。

[42] Nietzsche, “‘Reason’in Philosophy,”Twilight of Idols, 第1,4段。

[43] Nietzsche, Wanderer, 第188段。(英译者注:这一概念支撑了福柯在《疯狂与文明》以及《门诊的发生》中的工作,尽管直到《知识考古学》才被认为是一种清醒的表述。)

[44] Nietzsche, Gay Science, 第337段。

[45] Nietzsche, Genealogy, 第III部分,第26段。

[46] Nietzsche, Beyond Good and Evil, 第223段。

[47] Nietzsche, “Wanderer”(看法和混合了的陈述),第17段。

[48] Nietzsche, Human, All Too Human, 第274段。

[49] F. W. Nietzsche, Untimely Meditations, (1873-4), in Complete Works, 第II部分,第3节。

[50] 参见,尼采的Dawn, 第429,432段;Gay Science, 第333段;Beyond Good and Evil, 第229-30段。

[51] 英译者注:法文vouloir-savoir的意思既指求知意志也指作为复仇的知识。

[52] Nietzsche, Dawn, 第501段。同上。

[53] 同上。

[54] Nietzsche, Beyond Good and Evil, 第39段。

[55] Nietzsche, Dawn, 第45段。

返回顶部

返回顶部