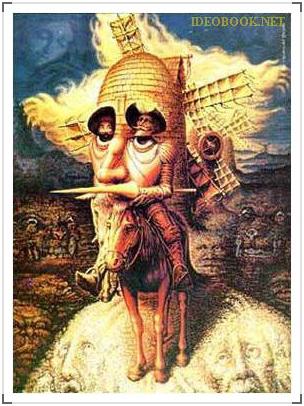

索飒:在堂吉诃德的甲胄之后

四百年前的一六〇五年,西班牙作家米格尔·德·塞万提斯·萨维德拉的小说《堂吉诃德》的第一部出版,十年后(一六一五年)第二部问世。四百年以降,这部小说成了世界上重复印刷最多的作品之一,吉诃德成了文学史上最奇特的角色。虽然关于塞万提斯的研究著作早已汗牛充栋,但仍未能令人满意地解释《堂吉诃德》经久不衰之魅力。随着政治限制的解除,人的文化视野扩大了。研究中的新鲜见解得以公布并逐渐积累,使人们意识到塞万提斯所居时代位置的重大含义。新的思想已如潜流的水花,全局也因一线牵动而被摇撼。

研究史之突破

在整个二十世纪里,西班牙国内陆续出现着一些重要的解读。意味深长的是,每当西班牙处于历史危难,每当西班牙人反躬自问“我们是谁”,堂吉诃德论就悄然掀起一个新高潮,仿佛在这个人物的身上,埋藏着西班牙的秘密。

一八九八年“美西战争”后,大败的西班牙痛感民族的落伍,由此诞生了对国民性进行反思的一代知识分子——“九八年代人”。在这一代人肇始的思考中,“吉诃德”因其丰富的内涵成了人们借以阐述己见的象征。西班牙最著名的两个近代思想家乌纳穆诺与奥尔特加-伊-加塞特代表着思想的两极,前者执著于崇尚精神的文化传统,在《生命的悲剧情感》中论及“当代欧洲悲剧中的堂吉诃德”,建构了作为“民族宗教”的“吉诃德主义崇拜”;后者是鼓吹现代化的精英,在《关于吉诃德的沉思》中给西班牙人开出了“生命哲学”的精神处方,告诫西班牙人放掉乌托邦的陈年旧血,换上科学、理性的生命源泉。

塞万提斯研究第二个高潮的触机也是西班牙近代以来第二次重大的民族危机——上世纪三十年代持续三年之久的西班牙内战。触目惊心的国民分裂使人们再次向历史寻求答案。这一次精神手术造成了塞万提斯研究突破性的进展。关键人物是西班牙历史学家阿梅里科·卡斯特罗。他早年的研究强调欧洲人文主义思想对塞万提斯的影响,几十年后,他深刻反省了自己的欧洲中心视角。因反对佛朗哥独裁政权而流亡美洲的阿梅里科·卡斯特罗潜心研究本国中世纪史,发现十六——十七世纪的西班牙具有与欧洲他国差异很大的历史特点,感到对这段历史的研究无法绕开伊斯兰文明在西班牙长达八个世纪的存在——而这是西班牙史学领域的禁忌。一九四八年,阿梅里科·卡斯特罗发表《历史进程中的西班牙:基督徒、摩尔人与犹太人》,修订版题为《西班牙的真相》(Realidad de España, Ed. Klincksieck, Paris, 1963),引起激烈争论。阿梅里科·卡斯特罗在书中写道:

伊比利亚智慧中最独特、最具有普遍性的因素,扎根在基督教、犹太教和伊斯兰教文化共处的几个世纪所缔造的生活方式之中。

该书被推行大西班牙主义的佛朗哥政权列为禁书。一九五七年,他继续发表了《走近塞万提斯》(Américo Castro Quesada, Hacia Cervantes, Taurus, Madrid, 1960),提出关于《堂吉诃德》的独特性,不应从抽象的欧洲历史脉络中、而只能从本国具体时空中寻求答案。从此塞万提斯研究的触角伸进了讳莫如深的西班牙真实历史,《堂吉诃德》嬉笑怒骂脸孔背后的巨大背景浮出水面。

塞万提斯研究进展的另一种表现方式是对《堂吉诃德》版本的注释。

弗朗西斯科·罗德里格斯·马林是“塞万提斯学”领域里著名的实证主义研究者。他在二十世纪上半叶推出了三个不同的《堂吉诃德》注释本。分析者注意到,他的塞万提斯研究是“安达卢西亚民间文化研究的副产品”。这位实证派学者从另一个角度无意中使塞万提斯研究向前跨出了重要的一步,也是他后来在塞维利亚发现了与塞万提斯家世有关的重要资料。

一九六七年,西班牙评论家比森特·高斯注释详尽的三卷本《堂吉诃德》出版(Miguel de Cervantes Saavedra, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, edición crítica y comentario de Vicente Gaos, Ed., Gredos,Madrid,1987,下文简称“高斯注《堂吉诃德》”)。他客观引用百家诸说,注释篇幅接近原著,使这个版本类似一部“塞万提斯学”小百科。高斯态度审慎,但仍明确表明了自己的观点。高斯提出,“《堂吉诃德》中没有一处是随意的、无心的和偶然的”,绝不能停留在塞万提斯的表面文字叙述。

更广阔的新视野要等待世界范围内的文化非殖民化时代。

一九七五年,佛朗哥独裁统治结束,西班牙思想解禁,出现了对本国伊斯兰文明史的正视、对西班牙中世纪驱逐穆斯林及犹太人国策的反省以及对东—西方文明关系的重新思考。伴随着“我们是谁”这一历史幽灵的再次出现,塞万提斯学和《堂吉诃德》论掀开了新的一页。一九八九年,法国思想家罗歇·加罗迪的《堂吉诃德:化作生命的诗》(Roger Garaudi, La Poesía Vivida: Don Quijote, Ed. El Almendro de Córdoba, S.L., 1989, Córdoba, España)出版。作者认为,塞万提斯是一个在专制时代选择了多元文化立场、颂扬“三文化共存”体现的人道主义普遍价值的作家。

二〇〇四年十一月,著名文学奖项“胡安·鲁尔弗奖”被授予西班牙作家胡安·戈伊蒂索洛,这标志着以阿梅里科·卡斯特罗为代表的思路赢得了更大的肯定。胡安·戈伊蒂索洛是西班牙著名的“异端”作家,他认同爱德华·萨义德的《东方主义》,(顺便说一下,萨义德的思想对西班牙的东方学研究者有很大影响。南美的波多黎各大学教授卢塞·洛佩斯·巴拉尔特曾亲自问萨义德,为什么没有把欧洲争议最大、问题最多的“西班牙东方主义”囊括进他的研究;后者诚恳地说,由于知识的鸿沟,他宁愿不碰这个领域。)他在许多文章里分析了塞万提斯与伊斯兰世界千丝万缕的联系。胡安·戈伊蒂索洛曾说:

一种不承认边缘文化丰富性的文化注定要遭到诅咒。

总之,半个多世纪以来塞万提斯研究的一次次突破,都聚焦于塞万提斯与西班牙中世纪史的纠葛。

塞万提斯时代的西班牙

公元七一〇年,穆斯林从北非渡过直布罗陀海峡,登上欧洲大陆,在西班牙大部分领土和葡萄牙建立了伊斯兰政权,史称“安达卢斯”(Al-Andalus)。

“安达卢斯”在欧洲一隅独立绵延了八百年。它成为西班牙本土文化的一部分,人混血且相濡以沫,文化因素盘根错节。这一政权的比较宽容的政策,造成了文明的全面繁荣。西班牙近代著名作家布拉斯科•伊巴涅斯较早表述了他在这个问题上的敏感:

穆斯林带来了一个崭新的社会,其富有生命力的种子处处生根发芽。穆斯林珍重的原则是信仰自由,这是一切伟大民族赖以存在的基石。凡穆斯林建立了政权的地方,都允许保留基督教堂和犹太礼拜堂……在不同民族和不同种族的融合中,世界各地的思想、习俗、发明创造,以及各类艺术、科学、生产技能、古代学问共生共荣。从如此多样化因素的碰撞中涌现出新的发现和创造力。

有人不无理想化地称之为“三文化共存”时代。

安达卢斯的繁荣是伊斯兰文明在世界范围内胜势的缩影。历史学家希提指出:“在八世纪中叶到十三世纪初这一时期,说阿拉伯语的人民,是全世界文化和文明火炬的主要举起者。”当时西班牙的伊斯兰都城科尔多瓦,是公认的世界文明中心。罗歇·加罗迪更直接地说:“欧洲的第一次复兴不是始于十六世纪的意大利,而是在很久以前——在十三世纪的西班牙——就已开始了。”

北方的西班牙天主教残存势力在漫长的“再征服(Reconquista)”战争之末,于一四九二年攻克格拉纳达,这象征着持续八个世纪之久的伊斯兰文明落幕。同年,在伊萨贝尔女王的支持下,哥伦布踏上美洲大陆的土地,西班牙成为第一个殖民主义宗主国,一时处于疆土跨四大洲的强盛地位。

然而对境内异己的迫害也拉开大幕。早在一四九二年就颁布了对犹太人的驱逐令,自一五〇一年起,又违反《投降书》协议,开始分地区强行命令所有摩尔人弃教。这里需要解释几个与本文密切相关的概念:西班牙穆斯林先后被称作摩尔人(moro,狭义的摩尔人指北非居民柏柏尔人,但是,人们历来习惯于把中世纪西班牙和西、北非洲的穆斯林都叫做摩尔人);穆德哈尔(mudejar,即居住在西班牙天主教统治地区的摩尔人);摩里斯科(morisco,即改宗后的摩尔人)。到一五二六年,西班牙全境的摩尔人基本都已被迫改宗。一五五六年,菲利普二世颁布法律禁止一切摩里斯科文化,举行秘密宗教仪式的残存场所遭到封闭,摩里斯科服装遭到禁止,享有盛名的阿拉伯浴室被捣毁,最后阿拉伯语也被禁止使用。熊熊烈火中,“异教”典籍和文化科学书籍化为灰烬,儿童被强行抱去接受天主教洗礼,反叛者被带上苦役犯的镣铐,排成长队,走向流放路。农田无人耕种,村庄荒无人烟。由于侮辱和压迫之烈,一五六八年,格拉纳达摩里斯科人第二次造反,两年后被残酷镇压,失败后的许多摩里斯科人迁往拉曼恰(La Mancha),即“堂吉诃德”活动的范围。一六〇九年,菲利普三世国王发布正式命令,将所有摩里斯科人驱逐出西班牙国土,大规模的驱逐延续至一六一四年,已经改信天主教的三百万西班牙穆斯林离开了祖祖辈辈生活的家园。

“大驱逐”结束后,西班牙的基督徒被人为划分成“血统纯正”的“老基督徒”和出身可疑的“新基督徒”(即潜藏下来的改宗者及其后代),西班牙居民在申请公职、军衔、僧侣身份、上大学、当教师、移居海外领地时,必须出示“血统纯正”证书或家谱,可疑的姓氏也成为判断血统的重要依据。这一“血统论”政策直到一八六五年才被最后取消。

十五世纪下半叶,西班牙建立起统一的宗教裁判所及其执行机构“神圣兄弟会”(也译作“教友公堂”),迫害异教、异端。根据西班牙历史学家、宗教裁判所前秘书长胡安·安东尼奥·略伦特神父披露,西班牙宗教裁判所在三百五十年中,活活烧死了三万一千九百一十二人,模拟烧死了(即烧死已在刑讯中被折磨死的人)一万七千六百五十九人,判处其他各种惩罚二十九万一千四百五十人,共计三十四万一千零二十一人。此一黑暗机构直到十九世纪中叶才被废除。十六世纪初,西班牙哲学家胡安·路易斯·比韦斯写信给荷兰人文主义者伊拉斯谟说:“我们生活在一个无论说话还是沉默都有危险的、非常艰难的年代。”

布罗代尔在《菲利普二世时代的地中海和地中海世界》里,以敏锐的观察力和特有的概括力指出:

摩里斯科人问题只不过是一场范围更广的冲突的插曲而已。在地中海,规模巨大的争斗在东、西方之间进行,在永远存在的“东方问题”上进行。

实际上,罗马教皇本人默许甚至公开指挥了对西班牙穆斯林的镇压和驱逐,西班牙的“再征服”战争和对异教徒的驱逐运动不过是十字军东征的一部分。由于极端保守的天主教立场和国内的特殊形势,西班牙还充当了教皇针对路德新教改革的“反宗教改革(Contrareforma)”主力。

塞万提斯(一五四七——一六一六)就生活在这个时代,即菲利普二世(一五二七——一五九八)执政末期和菲利普三世(一五七八——一六二一)执政时期。一五九七年,塞万提斯开始写作《堂吉诃德》,一六〇五年,《堂吉诃德》第一部问世,一六一五年,《堂吉诃德》第二部问世,一六一六年,塞万提斯辞世。

文本的分析

第二部第五十四章,“里科特”故事:

《堂吉诃德》似乎讲着一个荒诞故事。但是,第二部第五十四章罕见地与现实密切相关。这一章指向一个牵动全社会的大命题——西班牙全境内对摩里斯科人的驱逐。对摩里斯科人的驱逐令始于一六〇九年,最后一道颁布于一六一三年——塞万提斯执笔写作《堂吉诃德》时。

塞万提斯似乎专门安排了低调的桑丘与邻居摩里斯科人里科特路遇的场景。许多论者都注意了这特殊的一章,感到塞万提斯“在里科特身上以如此简练的情节集中了如此丰富的历史内容,全书很难找到另一个人物能与之相比”,并结论道:“桑丘客观地描画了一幅驱逐图景,向被驱逐者敞开了同情与怜悯的胸襟。”(Francisco Márquez Villanueva, Personajes y Temas del Quijote, Ed. Taurus, Madrid, España, 1975)

桑丘放弃了“海岛总督”的官职,悻悻归途上,路遇一群欧洲人打扮的朝圣者,其中一个竟是在驱逐风中离家出走的摩里斯科人里科特,他是桑丘的老邻居,过去在村子里开铺子(在“驱逐”前的西班牙农村,开铺子主要是摩里斯科人和犹太人的职业)。(括弧里的文字以及着重号为本文作者所加,下同)里科特先认出了桑丘,他“一把搂住”桑丘,用“地道的西班牙语”呼唤他“尊贵的朋友”、“好邻居”、“桑丘兄弟”。桑丘也认出了熟人,“来不及下驴,便一把搂住他的脖子”说:你穿着这么身怪衣服,谁能认出你来!你怎敢返回西班牙?你要是被抓住,可要遭大殃了!对衣服这个细节的强调可以理解为一个“摩里斯科人和其他西班牙人血统混杂,长相相近”的暗示。研究者里奥斯•卡马乔指出:“摩里斯科问题首先是宗教和文化习俗问题,而不是种族也不是民族问题。”

里科特请桑丘与大家聚餐,“摆放好面包、咸盐、刀子、核桃、干酪片、腌猪肉的光骨头”。

塞万提斯在此处还添了一句:“这肉骨头虽然嚼不动,但嘬嘬还是可以的。”这一句的用心,可意会而不可言传。饮食习惯,曾是那个时代的“试金石”。由于穆斯林和犹太教徒禁食猪肉,所以在“清查血统”的高压时期,饮食竟成了辨别新、老基督徒的重要依据。当时的著名诗人克韦多曾以这样的诗句取笑他的文坛对手贡戈拉:“我用猪油涂抹我的诗句/看你小贡戈拉还敢咬我!”阿梅里科·卡斯特罗分析,贡戈拉有“新基督徒”的色彩。

用餐之后,里科特“丢下绕嘴的摩尔话,用纯正的西班牙语”将摩里斯科人的悲惨遭遇向桑丘侃侃道来。塞万提斯借流浪者里科特之口,概括了自驱逐令下达以来,摩里斯科人背井离乡、天涯流浪以及冒死潜回的逆旅。

里科特说,驱逐令使所有摩里斯科人“恐惧万分”,不得不在“规定的期限内”离开西班牙,到时间,人家就要来“夺走你居住的房子”,人们都意识到这是必将执行的法令,而不只是口头威胁。紧接着受害者里科特说出了一段“由于出自摩里斯科人之口因而任何人都会感到奇怪”(高斯注《堂吉诃德》II,76页)的话:“国王是在神的启示下采取了这个勇敢的决策”,因为“家里不能养着敌人,就像怀里不能揣着毒蛇……总之,我们完全应该受到被驱逐的惩罚。”塞万提斯笔锋一转又说:“这惩罚在有些人看来既轻又柔,而对我们的人来说,那是再可怕不过的了。我们走到哪里,都将为西班牙流泪,毕竟我们在这里出生,这里是我们的故乡啊。”

里科特告诉桑丘,流亡北非的摩里斯科人在那儿并不顺心,说西班牙语的许多人又都回来了。他别妻弃女只身离家去了欧洲,跑到德国的奥古斯塔——Augusta,即今天的Augsburgo;西班牙当代政论家萨尔瓦多·德·马达里亚加认为塞万提斯选择这个城市可能出于以下考虑:一五三〇年新教教徒在这个城市里向国王提交了著名的《忏悔书》,从而有力地捍卫了路德的“宗教改革”。里科特想把妻子女儿接去,因为在德国:“人们生活中有更多的自由……大多数居民生活在信仰自由中。”关于惯用语“libertad de conciencia”,《拉鲁斯词典》的解释是:“国家承认公民在宗教问题上享有思想自由。”国内最新的两个译本,一个将此处译成“无拘无束”,另一个译本译出了“信仰”,但没有译出“自由”。塞万提斯难道是随意提出了这个重要概念吗?

里科特邀请桑丘同去挖掘临行前埋下的金子(根据当时的法令,禁止摩里斯科人带走货币、贵重金属和珠宝,不动产也被没收),桑丘谢绝,担心“给国王的敌人帮忙是对国王的背叛”,但表示“我绝不告发你,但愿你走运”(老基督徒桑丘在内心深处是同情里科特的)。

最后,桑丘向里科特描述了后者出走后,他的女儿被驱逐时的情景。很多评论者注意到,这是《堂吉诃德》中优美的一节。桑丘说道:

那天你女儿真是漂亮极了,全村人都出来看她,说她是世上最美丽的造化。她一边哭着,一边拥抱自己的熟人、女友,还有所有去送她的乡亲,一再祷告上帝和圣母保佑大家。她说得好伤心啊!连我这个不怎么轻易流泪的人也忍不住哭了。说实在的,不少人真想半道上把她劫走藏起来,可是谁也没动,谁敢违抗国王的命令呀!

(根据一六〇九年十二月九日敕旨:“三十天期限之后,国内任何胆敢接待、收留男女摩里斯科人的,将被处罚没收所有财产。”)

桑丘还告诉里科特,村里一个热恋他女儿的、天主教家庭的小伙子从这天起神秘地失踪,暗示他追逐着心爱的姑娘一路随行。桑丘就此评论道:“托靠上帝吧,不然两个人都不会有好结果。”(塞万提斯不止一次描写不同宗教信仰男女之间的爱情,如《堂吉诃德》第一部第四十至四十一章、第二部第六十三章,剧本《苏丹王后》。)

最后,里科特和桑丘“两人紧紧拥抱”,含泪分别。故事到此结束。

很明显,塞万提斯通过反复强调里科特这个摩里斯科人与西班牙天主教居民在语言、长相、饮食方面的一致以及融洽的邻里关系、留恋故土的感情等细节,向读者呈现了一个融于西班牙民族的改宗者家庭。如果连这样一个家庭也惨遭迫害,西班牙全境的悲剧可想而知。塞万提斯的描写也可以指向另一个本质问题:改宗前的西班牙摩尔人是“欧洲穆斯林”,是持不同宗教信仰的、西班牙大家庭成员。

连在《西班牙现代史论》中表现出天主教大一统立场的政论家马达里亚加评论此章时也说:“塞万提斯向我们展示了一个生活在驱逐时代的摩里斯科人家庭被驱逐的复杂历史。塞万提斯不动声色地表达了他对这种非人道之举的抗议。”里奥斯·卡马乔认为:“塞万提斯对里科特的描写与当时西班牙在驱逐问题上的反摩里斯科人观念相抵触,这种描写把我们引向塞万提斯的思想体系;可以肯定,他所主张的,是非常不同于菲利普三世的措施。”

还应注意到,“里科特(Ricote)”是中世纪姓氏,也是西班牙穆尔西亚省境内摩里斯科人居住的谷地名称。十八世纪的《堂吉诃德》出版者胡安·安东尼奥·佩利塞尔引用修士马克斯·德·瓜达拉哈拉之说,指出这批摩里斯科人因与当地老基督徒密切联姻混血,未被列入第一批驱逐名单。十八世纪的西班牙学者迭戈·德·克莱门辛认为,塞万提斯给本章的摩里斯科人起名时考虑到了这个地名。

第二部第六十五章中还有一个与大驱逐及“里科特谷地”有关的情节。在这一章里,塞万提斯让里科特说出了这样一段话:

国王陛下把放逐我们的重任交给了萨拉扎尔的伯爵堂贝尔纳迪诺·德·维拉斯科大人……他也看透了我们整个民族早已腐朽溃烂,所以宁肯用烈火般的刑罚根治,而不借助清凉的软膏消痛。伟大的菲利普三世以罕见的慎重任命这位堂贝尔纳迪诺·德·维拉斯科担当此任,真是果敢的举措!

历史上的萨拉扎尔伯爵,曾负责驱逐卡斯蒂利亚的摩里斯科人,以心狠手辣的铁腕闻名。《堂吉诃德》第二部出版不到两年前,他指挥了对穆尔西亚省摩里斯科人的驱逐,特别是一六一四年一月份对里科特谷地摩里斯科人的驱逐。十八世纪的注释者克莱门辛当时就意识到:“让一个被萨拉扎尔伯爵强力驱逐出境的摩里斯科人来说这段赞扬他的话,我认为很不合适。”阿梅里科·卡斯特罗认为:“坚决反对暴力和报复性政策的塞万提斯不得不给这番话戴上假面具。”[www.ideobook.com]

《奇迹剧演出》:

塞万提斯创作的《奇迹剧演出》幕间剧剧本是一个“皇帝新衣”故事的翻版。

自称“奇迹剧班”的班主夫妇来到一个小镇,演出独特的“奇迹剧”。剧班没有一个演员,没有任何道具,雇佣的琴师手中空空,全部演出仅凭夫妇两人的信口开河。然而他们却有一手绝招,让所有观众无一例外对他们“说”出的空头戏满口附合,亦步亦趋。这个绝招就是他们的一项事先声明:

我的戏班子就因为能演出种种奇迹来,才叫奇迹剧班……但是,凡是带点改宗的犹太人和摩尔人血统的、凡是非婚生的子女,都看不见剧中的各种奇迹;凡是受到这两种特别流行的(带点犹太人和摩尔人血统的人非常普遍?)传染病感染的,也休想看到我们戏班的那些谁都没见过也没听说过的奇观。

大家商定首先在市政委员家为小镇要员们演出一场,庆贺他的女儿结婚。演出前,班主再次提醒大家:“有胆量看奇迹剧的人所应该具备的品质,大家可别忘记了。”乡长自告奋勇地说:“我来管这事儿。您对我尽可放心,因为我爹也曾是乡长。我祖宗八代都是货真价实的老基督徒。我准能看这次演出!”

小镇要人纷纷表示都够看戏资格。市政委员急切地要求“开始行动”(好像不是去看戏,而是去接受血统审查),并陈述:“我叫JuanCastrado,是Antón Castrado和Juana Macha的儿子。我不用多说什么来证明和担保,我能脚踏实地、面对面地看这戏。”(很像是在宗教裁判所里接受审查)

在当时,不便说清祖上姓氏的,都有血统不纯的嫌疑。另外请注意,《奇迹剧演出》里的很多姓名都带有讥讽含义。比如,市政委员和他即将结婚的女儿分别姓Castrado和Castrada,这两个由篡改惯用姓氏(如Castra,Castroda)而来的编造姓氏,在西班牙语里是“被阉割者”的阳性和阴性形式;这样一来,市政委员的名字就成了“被阉了的胡安”,而他的女儿JuanaCastrada则是“不生养的胡安娜”。这里的别有用心和诱读不言而喻:只有被阉割的人才可能血统绝对纯净。

奇迹剧开始了,观众纷纷喊叫看见了皇帝的新衣:

班主:注意,先生们,戏就要开场了!……力大无穷的参孙(《旧约》中的巨人)呈现在那边,他手抱神殿的两根柱子,为向他的敌人报仇要把神殿拆毁。住手,勇士……你别干这样无法无天的傻事儿,免得神殿砸下来,把聚集在这儿的这么高尚的人压成肉饼!

乡长:住手,该死的!这倒好,咱们到这儿来没消遣上,反倒压成了稀屎一堆!住手,参孙先生,你这个混蛋,求你别胡来。

书记官:你看到参孙了吗?

市政委员:我怎能没看到!难道我眼睛长在后脑勺上吗?

镇长:(旁白)这真是怪事儿!我没看见什么参孙,就像没看到土耳其苏丹似的,可我的确认为自己是婚生子,老基督徒。

班主夫人:嗨,你们当心,在萨拉曼卡把个脚夫顶死了的那头公牛冲过来啦!趴下!上帝救救你!

(大家乱哄哄地匆忙趴下)

乡长:这公牛魔鬼附体啦!它一身墨黑,后腿内侧是白色的。要是我没趴下,它一下子就把我冲倒了。

市政委员:班主先生,要是可能的话,希望你不让吓唬我们的东西出来。我不是为我自个儿说这话,而是为了姑娘们……

女儿:是呀,爹!我想我会三天也定不下神儿来。我瞧它两角都快顶着我了,那角尖得像锥子似的。

市政委员:你要是瞧不见它,那就不是我女儿了。

镇长:(旁白)糟啦。谁都瞧得见,就我瞧不见;可我也得说我瞧见了,要不面子都丢光了。

班主夫人:那群在那边跑着的老鼠,是挪亚方舟里留养的老鼠的直系后代。它们有的是白色的,有的杂色,有的起斑纹,有的蓝色,可都是老鼠。

女儿:哎哟,天哪!抓住我,要不我准会跳窗!老鼠!恶心!……多大的一群!我的奶奶哟,怕有一千多只。

(《塞万提斯全集》第四卷,人民文学出版社一九九六年)

奇迹剧热闹紧张了一番之后,班主又“说”出了一位《圣经》故事里的美丽姑娘在翩翩起舞,并称“要是谁肯做她的舞伴,大家就能看到一场奇妙的舞蹈”。乡长鼓励自己当舞蹈演员的侄子去陪她跳舞。并叫喊着:“侄儿,把那无赖犹太女人(这里说到的姑娘是传说中的古犹太国女人)紧紧抱住,”话刚出口,乡长忽然察觉,“她要是一个犹太女人,怎么看得见这些奇迹呢?”班主连忙解释:“一切准则都有例外嘛,乡长先生。”

奇迹剧的观众们已经在谎言的大海里如醉如痴。这时,一队士兵开进了小镇,军需官来找镇长要求安排三十个人的食宿,而癫狂的观众们坚持认为军需官及士兵也是奇迹剧里的人物,要班主把他们弄回去,并让军需官在离去之前亲眼见识犹太姑娘跳舞。愤怒的军需官说:“我没看见什么鬼姑娘跳舞!”顿时,疲惫已极的观众们把目光聚焦到军需官的身上,说出了一句诡秘的拉丁文:“你是那种人,你是那种人。”众人又说:“够啦,你是他们当中的一个,因为你什么也没看见!”军需官威胁要拔拳动粗,而乡长仍在絮叨:“改宗者和杂种,绝不会是勇敢的人,因此我们就要说:你是他们当中的一个人……”

军号响了,事先已拿到酬金的班主夫妇得意地说:“士兵们来了,他们还以为是用魔铃召唤来的呢。这次演出恰到好处,明天咱们可以给镇上的居民演出了!”

——这个剧本讽刺的绝不仅是一般的“虚伪、轻信、社会成见和荣誉观念”,韵味也远远超出了“幽默”、“喜剧”和“民间风趣”(引自西班牙学者安赫尔·巴尔乌埃诺·普拉特的评论,参阅《塞万提斯全集》第四卷),塞万提斯用辛辣甚至恶毒的讽刺手段,把矛头指向国家的“血统论”政策以及弥漫全社会的文化歧视。

《堂吉诃德》里也经常出现“老基督徒”的字眼以及对血统论的讽刺和反感:

我是老基督徒,仅这一条也足够当伯爵的了。

杜尔西内亚是自身品行的产物,品德可以改造血统。

所谓家世门第是一笔糊涂账。

每个人都是自身行为的儿子。

血统来自祖上,品德自己修养;美德自有价值,血统哪能比拟。

在短篇小说《双狗对话录》里,塞万提斯借两只狗的对话批评了这种歧视人的国策。

一天夜晚,给医院把门的两只狗突然说起了人话,它们的对话录充满了对人世的批判。一只狗对另一只狗抱怨人世间的主人与天主大不相同:

人世间的主人想雇佣人,首先要细察其家世,考究其能力,注意其仪表,此外,他还要先了解他有些什么衣服;但是供上帝差遣,就不论贫富,不讲出身家世的贵贱,只要他们准备好一颗纯洁的心去供上帝差遣就行。

这则短篇的指喻更尖锐:它指出“不能说人话的痛苦”。两只狗吁天叹世,“到现在为止我们所经历的和正在经历的事是一场梦”,但它们相信自己“会在别人意想不到的时候重新变成人”。它们还宣称:“我们是狗。但是我们不必因此就放弃享受一下我们会讲话的幸福,以及在这个阶段我们能讲人话这件如此伟大和了不起的事所能带来的乐趣”。

小说结束时用读者的口吻说:“你编造这篇《对话录》用心良苦,我能理解,这就够了。”(《塞万提斯全集》第五卷,人民文学出版社一九九六年)

如果把“由人变来的、不能说人话的狗”替换成“被强迫改宗的、不能说真话的摩里斯科”,其中的逻辑不是也完全成立吗?

第一部第九章,艾哈迈德·本·安赫利先生:

现在就可以来重读第一部第九章了。第九章,宛如中国的《红楼梦》第四回,由于它耐人寻味的伏笔写法,也许可以被视为解读全书的纲领。

堂吉诃德在七月一个炎热的清晨离家出游之后,很快发生了戏剧性的几幕:在客栈受封骑士、解救小长工以及著名的大战风车。故事写到这里,小说已经到了第八章的结尾。

故事的叙述者“我”忽然打住,声称往下的英雄业绩已没有文字记载。于是“这部作品的第二作者”(指塞万提斯本人)必须去寻找故事的下文。紧接着在第九章,《堂吉诃德》的“第一作者”以一种意外的方式出场:

在这一章里,自称第二作者的“我”,在托莱多的市场上无意之中买到了一堆旧抄本手稿,他一读大吃一惊:题目正是《堂吉诃德》,内容也正是他渴盼的下文。而这一情节的紧要处在于:手稿的文字是阿拉伯文,手稿的作者即《堂吉诃德》一书的真正作者,是一个阿拉伯史学家。

尽管欧洲传统骑士小说里时有假托古人之作、制造离奇来源的手法,但是,如果我们把小说放回十七世纪初的西班牙,逐句品味第九章的有关文字,并研究这位阿拉伯史学家在全书各处的表现,也许就不会排斥另一种可能的结论。

一天,我来到了托莱多的阿尔卡纳市场,见一个男孩走近一个丝绸商人,向他兜售一堆旧抄本和手稿。

阿尔卡纳市场在当时是一条非常闻名的商业街,街上曾住着不少穆斯林和犹太商人,同时代的著名流浪汉小说,如《古斯曼·德·阿尔法拉切的故事》也提到过这条街。小男孩兜售的旧抄本显然是准备用来包装商品的。托莱多曾是卡斯蒂利亚王国的都城,从小受多重文化熏陶的天主教国王“智者阿方索十世”执政时,其朝廷里不同宗教背景的学士和科学家云集,城内开办了多文化的翻译学校,大量阿拉伯文和希伯来文的哲学、宗教、文化、科学文献在这里被译成西班牙语。研究者奥古斯丁·罗梅罗·巴罗索认为塞万提斯选择托莱多作为《堂吉诃德》“第一作者”出场的地点并非偶然:“事情恰恰发生在托莱多,塞万提斯以这种极为巧妙的方式纪念托莱多著名的翻译学校,这些学校在整个中世纪体现了宗教、语言、习俗、种族方面的共存局面和宽容政策。”

胡安·戈伊蒂索洛也认为:“塞万提斯选择这个背景是出于他与摩里斯科—奥斯曼土耳其世界之间复杂的和难以忘怀的关系,也是出于他对伊斯兰文明的迷恋。”

我顺手从小男孩手里拿过一本抄本,一看写的是阿拉伯文。我虽然能辨认,可是看不懂,便四处张望,想就近找个会说阿尔哈米亚语的摩里斯科人帮我念一下。找这样的翻译并不困难,即使要翻译更优美、更古老的语言,也能够找到人。

手头见到的几个译本都把“morisco aljamiado”,即“会说阿尔哈米亚语的摩里斯科人”简化为“懂西班牙语的摩尔人”,这种译法放弃了其中最有意思的文化内容。上文提及,从“摩尔人”到“摩里斯科人”,意味着时代的变更,暗含着强迫改宗政策造成的结果。“阿尔哈米亚”是上一个时代遗留下来的、摩尔人所说的一种混杂的西班牙语,正如“阿尔加拉比亚”,即“algarabía”,是西班牙基督徒所说的一种不标准的阿拉伯语。一个“会说阿尔哈米亚语的摩里斯科人”,即一个已改宗基督教的、同时保留着自身文化特点的摩尔裔西班牙人。这正是塞万提斯时代——那个文明更替的年代——所特有的情景。此外在塞万提斯的时代,希伯来语被认为是最古老的语言,因此这段文字中提到的“更古老的语言”,应当是指希伯来语。在翻译学校的故乡,当然不难找到这样的人才。

针对这个情节,洛佩斯·巴拉尔特说:“塞万提斯开了一个精彩的玩笑,这个玩笑也含有明显的政治色彩;在十七世纪的西班牙,拥有一本阿拉伯文的书——更别说写作和翻译这样的书——是政治罪行。塞万提斯好像在告诉我们:《堂吉诃德》不仅是一部东方作品,而且是一部禁书,它可能会引起宗教裁判所的审判。至于塞万提斯为什么要给自己的作品戴上阿拉伯文学的面具,我们无从深入他的内心,无从了解其中的深层含义和情感动机。”

摩里斯科翻译告诉“我”:这部手稿题为《拉曼恰的堂吉诃德》,手稿上标明的作者是阿拉伯史学家Cide Hamete Benengeli。熟悉阿拉伯姓名在西班牙语中变异方式的学者很容易就可以把这个名字还原为Sidi Ahmed Ben Engeli,即安赫利(Engeli)的儿子(Ben)艾哈迈德(Ahmed)先生(Sidi),我们可译之为“艾哈迈德·本·安赫利先生”——一个标准的阿拉伯人姓名。

关于艾哈迈德·本·安赫利先生其名的考证很多,本文限于篇幅不得不割爱省略。西班牙东方学家何塞·安东尼奥·孔德认为,这个阿拉伯名字与塞万提斯本人的名字有隐秘的联系:Engeli,其读音近似阿拉伯语的“鹿”(参见《阿拉伯语汉语词典》,59页),而“鹿”、“鹿的”在西班牙语中的发音分别为ciervo、cerval,这些词与Cervantes极为类近。塞万提斯名为Miguel,父姓为Cervantes。若这种分析成立,塞万提斯作为“鹿的儿子”在西班牙语(de Cervantes)和阿拉伯语(Ben Engeli)中就达成了一致。当然,这一分析在未得到实证确认前,只能是一种有意味的猜测。

在摩里斯科翻译向“我”介绍抄本题目及作者之前,还有一个极富暗示的细节:摩里斯科人“从中间翻开手抄本,读了一会儿便发出笑声”。“我”问他笑什么,“他说笑的是书页边上的一条批语”。“我”让他讲出来听听,他一面笑着,一面说:“这页书边上这么写着:‘故事里屡屡提到的这位杜尔西内亚·德尔·托博索,据说能腌一手好猪肉,整个拉曼恰的女人都比不上。’”

这段文字隐藏着辛辣的含义。为了考验那些“新基督徒”改宗的真心,天主教势力常要求家家做猪肉食品,因此一些前穆斯林聚居区渐渐变成了吃猪肉最盛行的地区。一个阿拉伯史学家,在他用阿拉伯文写就的手稿中,竟把一个擅长腌穆斯林禁忌的猪肉的女子当作梦中情人,这引起了给作者(塞万提斯)充当翻译的那个托莱多摩里斯科人的会意笑声。他在笑什么?

有人说,这种提示性语言是解读塞万提斯的一把钥匙。阿梅里科·卡斯特罗在上世纪六十年代就肯定:堂吉诃德的情人杜尔西内亚是个女摩里斯科!

第九章中还有这样一段话:

我们这个故事究竟真实不真实,惟一让人不放心的就是它的作者是阿拉伯人。这个民族很善于说谎。不过既然他们是我们的仇敌,故事的作者恐怕更多是采取保留态度,而不是说得过分……如果有什么不足的地方,我看都是作者那个狗东西的过错,绝不能怪罪我们的主人公。

显然,一个“头号敌人”、始作恶者、第一作者,是一面挡箭牌——我有言在先:在以后的下文中,不管真话假话,一切罪过均归第一作者狗东西(表达“狗东西”的西班牙词汇galgo是那个时代基督徒与摩尔人及犹太人之间对骂的专用词)的说谎习惯。

自第九章后,艾哈迈德·本·安赫利先生在全书三十七次出场,其中三十次在一六一五年(一六一四年大驱逐结束后的翌年)出版的第二部中。艾哈迈德·本·安赫利先生在《堂吉诃德》中究竟起了什么作用,他日可容逐一推敲,这里只举出几个耐人寻味的例子。

本·安赫利在第二部第二十四章里就“蒙特西诺斯洞穴奇遇”的故事写道:“即便这段故事有伪托之嫌,那也不是我的过错,我只能不论真假,照录不误。”紧接着又说:“而你,读者,既然你是谨慎的,请你自己判断,我不应再多说,也不能再多说……”

在第二部第四十四章的开头,本·安赫利又有类似提示:“作者……请求读者不要小看他的劳作,不要限于赞美他已写出的部分,更要赞美他放弃写作的部分。”

“我不应再多说,也不能再多说”,请赞美我“放弃写作的部分”——这难道不像一根解开绳结的线头吗?吉诃德死后,艾哈迈德·本·安赫利先生将惯用的鹅毛笔挂起,结束了《堂吉诃德》的使命。他宣称:为防无知小人狗尾续貂,《堂吉诃德》拒绝任何续作:

堂吉诃德为我一人而生,我为他一人而活;他行动,我记述,我们融为一体。

第二部第七十四章,即全书终章有这样一段话:“艾哈迈德·本·安赫利先生最终也没有明说堂吉诃德的生地故里,好让拉曼恰的大小村镇争相认其为自身苗裔,据为己有,就像希腊七城争夺荷马一样。”对照《堂吉诃德》的开篇(在《堂吉诃德》第一部前八章里,本·安赫利尚未出场):小说的第二作者“我”曾事先声明:“在拉曼恰的某个地方,它的名字我不愿意说明……”这样,最后于终章卷末之处,第一作者本·安赫利与第二作者塞万提斯合为一人。

塞万提斯在“序言”里针对已问世的《堂吉诃德》说过:“我也算为人父了,但只不过是个后爹”,而他所指的生父即阿拉伯史学家艾哈迈德·本·安赫利先生。经过几代人的梳理,隐语已经可以读通。当虚构的生父(阿拉伯史学家)和真实的后爹(塞万提斯)被慢慢地还原为一体,结论便石破天惊:这部世界名著的西班牙作者,可能是一位当年被欺辱的摩里斯科人。[www.ideobook.com]

塞万提斯究竟是什么人

当然,以上结论只是一种逻辑推论,更准确的判断有待于实证主义的考据和新资料的发现。但是,新的认识已经在向着这样的思路倾斜。

研究者沿着两条线路走向这种结论。一是由作品研究的深化而来。稳健的《堂吉诃德》注释者高斯通过作品研究指出了塞万提斯是“新基督徒”的极大可能性。阿尼亚诺·佩尼亚在《阿梅里科·卡斯特罗及他对西班牙和塞万提斯的观点》(Aniano Peña, Américo Castro y su Visión de Espña y de Cervantes, Ed. Gredos, Madrid, 1975)一书中指出:

塞万提斯坚决反对血统论,明确站在作为弱者的新基督徒一边,这一立场引起了阿梅里科•卡斯特罗的极大注意,从而引导他开始研究塞万提斯的改宗者背景。

但阿梅里科·卡斯特罗在没有实证证据的前提下过于强调了塞万提斯犹太出身的可能性。研究界对此提出异议,指出在西班牙存在着把著名文化人物“犹太化”的倾向,相对于曾占领导地位的、人口众多的穆斯林文化,犹太文化的比重被夸大了。

还有一些考据派研究者一直致力于对塞万提斯生平、家世的考证。这些资料尚不足以导致最终结论,但仍不失为有益的提示:

虽然塞万提斯本人出生在阿尔卡拉-德-埃纳雷斯,但他的祖先在安达卢西亚的伊斯兰故都科尔多瓦居住了一个世纪之久,其中的一些亲属是十六世纪从格拉纳达迁来的改宗者。在伊斯兰—天主教南北分立的中世纪,安达卢西亚大部分原始居民是摩尔人或有摩尔人血统的人。天主教势力占领科尔多瓦之后,塞万提斯家庭居住的马驹广场是新基督徒云集的集市区,来自北方的、血统“纯正”的贵族以及一般的“清白人”都不愿意在这里居住。塞万提斯在这里度过了他的童年。

塞万提斯的曾祖父Rodrigo de Cervantes是布料商人,操一种老基督徒一般不愿意从事的职业;他的妻子Catalina de Cabrera,其家谱失传,这个现象往往也是祖上血统有“污点”的特征。

塞万提斯的祖父Juande Cervantes娶Leonor Torreblanca为妻。Torreblanca在十五至十七世纪的科尔多瓦是一个大姓,但是,其中只有来自北方纳瓦拉省的惟一一个家族能说明其祖上的“纯正”血统和门第,其余全是与这个家族结了教亲的、后来改宗的原穆斯林。在当年的文史资料《科尔多瓦史》中没有提到Leonor de Torreblanca与这一支人的血缘关系,可见她并不属于来自纳瓦拉的那个“正统”家族。尽管发现了一百四十九份有关塞万提斯祖父的文书,其中有许多邻居作证说他是老基督徒,有研究者曾打算据此撰述,但仍因证据不足而放弃。在那个时代,出于拯救亲朋好友的目的作伪证的应该也不在少数。同时,需要请人作证这件事本身也说明了怀疑因素的存在。

塞万提斯的姐姐Magdalena de Cervantes将自己的姓氏更换为Pimentel和Sotomayor,历史资料显示,她仅仅在一次布料生意中使用过Cervantes这个姓。这种回避的原因是什么呢?

塞万提斯家族成员曾于一五四八年、一五五二至一五五三年两次打官司,试图证明家族的贵族地位,都没有打赢;塞万提斯的父亲还因第二场官司的失败而入狱。

在勒班陀战役中英勇作战并失去左臂的塞万提斯本人,曾两次恃功大胆给国王菲利普二世写信,要求美洲殖民地空缺的三四个职位之一,均未获准。我们在上文介绍过,血统“不纯”者不得担当美洲殖民地的职务,改宗者五代之后方可任公职。

凡此种种,均为疑点。研究者梅迪纳·莫莱拉在现有资料的基础上,做过如下的结论:

根据塞万提斯的文化背景和亲属关系,根据他所继承的价值观,以及他的知识框架,他应该是一个祖先以穆斯林为主体的安达卢斯人;当然这并不排除合乎逻辑的混血成分,而且作为一个必然的改宗者,他本人也是一个跨文化边界的作家。

(以上总结性资料基本引自Medina Molera, Abd al-rahman: Cervantes, el Quijote: Frontera de Identidad)

毕竟四百年过去了,对于无法通过实证道路澄清塞万提斯血统和个人隐秘的后世人来说,分析的依据依然只能是作品,只能是基于作品文本的逻辑判断。无疑,一个满腹心事的作家,哪怕环境再险恶也会竭力在作品中留下蛛丝马迹,让后世读懂自己。

除上述文本分析,《堂吉诃德》里还有一些可能流露着作者情愫的细节。

在小说的尾声,第二部第六十八章中战败返乡的堂吉诃德与桑丘被六百多头“肮脏的”猪从头顶践踏而过,堂吉诃德称之为“天罚”(对于穆斯林,猪的践踏当然是最大的侮辱)。桑丘抱怨道:伺候骑士的侍从也该受罚吗?“桑丘家族与吉诃德家族有什么关系!”(桑丘在《堂吉诃德》里的老基督徒身份明白无疑)在第六十四章中,最终战胜堂吉诃德者是“白月骑士”,白月恰是伊斯兰的标志。

或许塞万提斯的血统和身世将成为永世之谜。

但确凿无疑的,是他在《堂吉诃德》和其他作品中表达的鲜明的反体制立场。若他的受害者背景得以确定,那么,这一受着血统影响的“罪人”地位,更强化着其作品的异端色彩。即便日后塞万提斯被证明并非摩里斯科后裔,他也已被证明是一个被剥夺信仰者的同情者、伊斯兰的朋友、文化共融的鼓吹者、人道主义者和资本主义的早期批判者。

塞万提斯在《堂吉诃德》里利用骑士小说的外壳,创造了在官方话语罗列下尖锐质疑的文学手段。他在标榜“让世人厌恶虚妄荒诞的骑士小说”的同时,创造了一个单骑挑战巨人、一人对抗社会的真骑士。这个骑士相信“骑士道也是宗教;天堂里也有骑士圣徒”(高斯注《堂吉诃德》II,139页)。他怀着清醒的使命感,独自拯救“极其悲惨无助的、遭遇大难”(高斯注《堂吉诃德》II,529页)的人们。

塞万提斯的时代也是西班牙文学史上著名的“黄金世纪”,那时涌起的文学繁荣,被体制用来美化自己。然而人的求索追踪,必定要纠正文学史的误解和误导。阿梅里科·卡斯特罗把一四九二年后的西班牙文学分成两个集团,一是老基督徒的主旋律文学,一是新基督徒的抗议文学。这一见解虽尚可商榷,但是——没有苦难就没有文学的“黄金世纪”,这是更大的文学规律。黄金森林的每一株巨树——从《托尔美斯河上的拉撒路》开创的流浪汉小说,到描写皮条客的《塞莱斯蒂娜》,再到某些神秘主义诗人直至《堂吉诃德》——都是抗议的、对抗歌功颂德的不朽之作。文学揭示的时代冲突,刚刚掀开面纱之一角。

为缅怀长眠于西班牙荒凉大地上的孤独骑士,谨作此文以为悼念。

完稿于二〇〇五年二月

(由于篇幅关系,本文省略了部分引文的出处。文章中《堂吉诃德》的部分译文引用、对照了以下版本,但有个别改动:《奇思异想的绅士堂吉诃德·德·拉曼却》,董燕生译,浙江文艺出版社一九九五年版;《奇思联翩的绅士堂吉诃德·德·拉曼恰》,孙家孟译,北京十月文艺出版社二〇〇一年版)

返回顶部

返回顶部